Avr 1, 2022 | Participation - Liberté - Expression

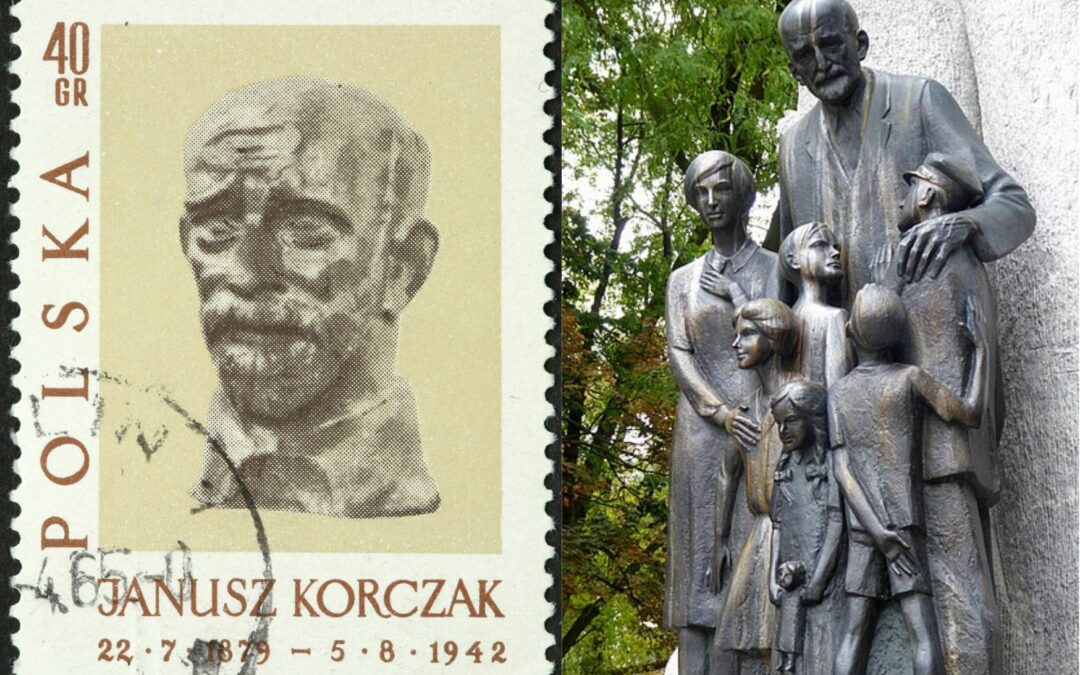

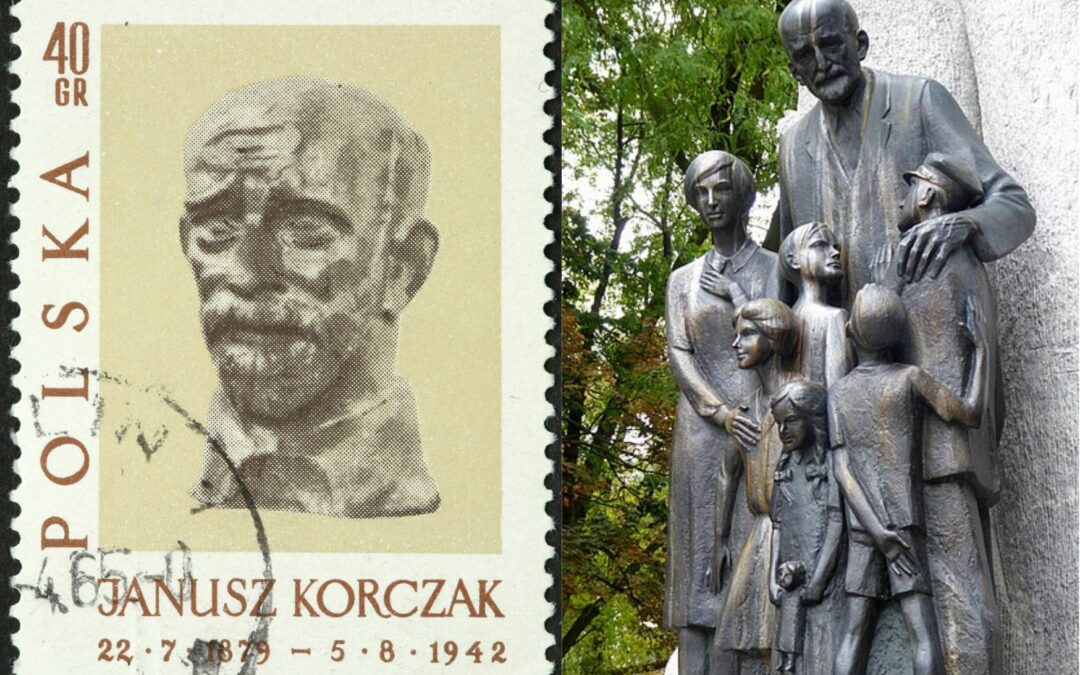

« C’est comme s’il existait deux vies : l’une sérieuse et respectable, l’autre mineure, tolérée avec indulgence » alors que « les enfants représentent un grand pourcentage de l’humanité, de nos concitoyens. (…) « La hiérarchie des âges n’existe pas plus que les degrés de souffrance, de joie, d’espérance et de désillusion… Lorsque je joue ou que je discute avec un enfant, ce sont deux instants de vie qui s’enchevêtrent, aussi mûrs l’un et l’autre… Si nous délaissons le présent de nos enfants en faveur du lendemain, nos craintes finiront par se concrétiser : le toit s’écroulera car nous aurons négligé les fondations. » (Janusz Korczak, 1919)

Introduction

Récemment, nous avons été confrontés à une hausse des plaintes relatives à l’administration de la justice en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les procédures judiciaires traitant de violences intra ou extra familiales dont des enfants sont victimes ou en sont témoins ne semblent pas prendre prioritairement en compte l’intérêt supérieur des enfants. Notamment, en ce qui concerne les décisions de garde ou de placement. Il semblerait, d’après les plaintes que nous recevons, que la Justice n’évalue pas prioritairement l’intérêt supérieur de chaque enfant[1].

En tant que Ligue des Droits de l’Enfant, nous nous préoccupons de l’efficacité des dispositifs administratifs et institutionnels qui ont mission de décider de l’avenir d’enfants, parfois très jeunes. Les décisions prises peuvent avoir des conséquences importantes sur l’avenir des enfants. Il est essentiel qu’avant toute décision au sujet d’une victime mineure, les conséquences des décisions judiciaires sur son avenir à court, moyen et long terme soient évaluées et, régulièrement adaptées, en fonction de son intérêt supérieur.

Les décisions sont souvent prises sans avoir entendu l’enfant ou simplement de manière informative. Cet avis semble rarement pris en compte. Ces décisions sont généralement basées sur le traitement de souffrances vécues par les enfants durant des conflits entre adultes.

Lorsque les décisions ne prennent pas en compte son intérêt supérieur, l’enfant voit sa vie bouleversée. Les personnes sensées les protéger tout en leur assurant un avenir ouvert, trop souvent n’ont pas pris le temps d’entendre son avis et son ressenti. Ces personnes ne prennent pas toujours le temps de l’informer de manière claire et compréhensible sur ce qui va lui advenir. Comment, dans ces situations, peut-il se décharger, se rassurer ?

En 2019, Amnesty international « jeunes » présentait le bilan général sur la situation des droits de l’enfant à travers le monde et notamment en Belgique. Tous les enfants ne bénéficient pas des mêmes chances dans la vie.

Depuis 2017, Save the Children établit annuellement un indice de « privation de l’enfance » en se fondant sur l’étude de plus de 170 pays dans le monde. Être privé d’enfance est très clairement une atteinte fondamentale aux Droits de l’enfant. La Belgique apparaît en 10e position. Cependant malgré cette bonne position apparente dans les classements internationaux, notre pays n’est pas exempt d’observations alarmantes. Le comité des Nations Unies insiste sur la nécessité de mettre en place des mesures urgentes au sujet de diverses thématiques, notamment dans l’administration de la justice.

La Belgique est loin d’être isolée sur ce plan. Il semble qu’il s’agisse d’une vieille tradition qui ait la peau dure. Les derniers rapports annuels de l’organisation KidsRights montre que, à travers le monde, les enfants sont témoins de discriminations diverses. Leur intérêt supérieur est négligé et ils sont rarement inclus dans la prise de décisions sur les questions qui les concernent.

L’intérêt de l’enfant est un concept trop souvent « fourre-tout ». Il est porteur de toute une gamme de nuances. Cette nature quelque peu abstraite permet, le plus souvent à chaque adulte et intervenant d’y mettre sa propre subjectivité, que ce soit dans les discours ou dans les pratiques. L’intérêt de l’enfant est trop souvent la vision subjective et/ou l’intérêt subjectif de chaque participant à la situation, à la procédure et à la décision. Le seul à ne pas pouvoir donner son avis est l’enfant lui-même. Qui, mieux que lui, pourrait donner un avis éclairé sur la manière dont il voit son avenir dans la situation qui l’a amené devant la Justice ?

Cette étude n’a pas pour but de fournir des recettes préfabriquées. Elle se veut une invitation à la réflexion à l’aide d’outils que les sciences (du droit, des sciences humaines, en passant par la psychologie sociale) nous offrent depuis des décennies. Il est temps pour nous, adultes de tous bords et de toutes fonctions, de revoir nos relations avec l’enfance. Ceci, dans l’espoir que demain, les relations que nos enfants auront avec leurs propres enfants permettront à ces derniers de pouvoir se faire entendre, en Droit, à tous les niveaux. Que ce soit en famille, à l’école ou en justice.

La Ligue des Droits de l’Enfant a décidé de lancer une réflexion avec des citoyennes et citoyens, des familles, des professionnels de l’enfance et de la Justice pour qui ces droits sont essentiels afin de réfléchir à la manière dont nous pourrions influencer positivement cette dernière afin qu’elle veille à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la première préoccupation lors de prises de décisions le concernant. Il est important qu’il soit partie prenante de cette décision de par son droit à la participation. Il faut donc lui donner la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, et que cette parole soit prise en compte dans la décision finale.

[1] Article 3.1 de la CIDE : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Déc 23, 2021 | LGBTQI+ - Egalité de genre, Participation - Liberté - Expression

Il n’y a pas d’âge pour accéder à la compréhension de soi et de l’autre.

L’enfance et l’adolescence sont des âges où nous pouvons parler du genre et de l’orientation sexuelle.

Avez-vous quelques heures de libre par mois ?

Rejoignez notre Commission LGBTQI+ !

Encore aujourd’hui, les enfants et les adolescent·e·s ayant une orientation affective et sexuelle et/ou une identité de genre autre que le modèle accepté ou imposé socialement, moralement ou culturellement constituent des groupes sociaux « invisibilisés » et donc « vulnérabilisés ». Ces enfants sont souvent témoins de violences plurielles infligées par ignorance, telles que : ne pas être écouté·e·s, compris·e·s et reconnu·e·s ; le rejet implicite ou explicite ; les traitements discriminatoires et dégradants ; le harcèlement à l’Ecole ; l’exclusion (par la famille, par les pairs, par l’Ecole) ; les discours de haine (y compris Internet et les réseaux sociaux) ; les menaces et les contraintes verbales, physiques, sexuelles, psychologiques, etc. Ces agressions peuvent être ponctuelles, répétées ou amenées à se répéter et portent atteinte à l’intégrité, à la santé psycho-sociale, affective, mentale et spirituelle de ces enfants. Ces conditions peuvent également être amplifiées par des situations de vie, notamment scolaires et familiales, critiques. Par ailleurs les jeunes personnes LGBTQI+ encourent souvent le risque de se trouver sans abris.

(suite…)

Nov 16, 2021 | Ecole - Education - Inclusion, Participation - Liberté - Expression

Aidez-nous à défendre le Droit à l’éducation et à lutter contre l’École de l’échec

Depuis 28 ans, la Ligue des Droits de l’Enfant porte le combat pour l’éducation. Nous nous sommes essentiellement investis dans le champ de l’Ecole, car si c’est le lieu où tous les enfants passent, c’est aussi un lieu de déni de droits : échec scolaire, redoublements, devoirs, ségrégation, orientations abusives, etc.

Ce combat est important et nous continuons à le porter. Cependant le droit à l’éducation est plus vaste que le seul domaine de l’Ecole. L’Ecole reflète et renforce, « simplement », les injustices perpétuées par un système général qui est, jusqu’à présent, incapable de reconnaître et de valoriser l’égalité dans la différence.

Si nous n’avons pas pu l’explorer complètement, c’est parce qu’une « Ligue » ne peut agir que si des citoyennes et des citoyens se « liguent » pour porter des combats communs au nom des enfants. Or, il se fait que nous manquons de bras pour avancer sur ce chantier.

(suite…)

Nov 1, 2021 | Ecole - Education - Inclusion, Participation - Liberté - Expression

Depuis 20 ans, notre « Plate-forme pour une École inclusive », avec l’aide de familles et d’acteurs associatifs, porte le combat de l’inclusion au niveau de l’Ecole. C’est un chantier important mais il est insuffisant. Ce sont tous les pans de notre société qui doivent devenir plus inclusifs.

Aussi, en cette fin d’année 2021, la Ligue des Droits de l’Enfant lance une commission en interne, c’est-à-dire un groupe de travail dont la mission sera de concrétiser le combat pour que la société devienne progressivement de plus en plus inclusive pour tous les enfants. Comme nous sommes une « Ligue », c’est-à-dire une association qui permet à des citoyen·ne·s de se « liguer » ensemble pour porter un projet commun, nous recherchons des bénévoles qui souhaitent nous aider à arriver à cet objectif.

Avez-vous quelques heures de libre par mois ? Êtes-vous des parents, des tuteurs/tutrices, des professionnel·le·s de l’enfance, des étudiant·e·s ou tout simplement des citoyen·ne·s qui rêvent d’une société ouverte à toutes les différences ? Si ce combat est également le vôtre, rejoignez-nous et participez à l’orientation de notre politique d’actions collectives en matière d’inclusion.

(suite…)

Oct 15, 2021 | Discrimination - Violence, Ecole - Education - Inclusion, Environnement - Santé - Alimentation, LGBTQI+ - Egalité de genre, Participation - Liberté - Expression

Nous recherchons des bénévoles qui veulent agir pour les Droits de l’Enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez quelques heures de libres en journée ? Rejoignez-nous et participez à l’orientation de notre politique d’actions collectives selon ce qui vous parle le plus : LGBTQI+, école, primo-arrivant.e.s, santé/environnement, inclusion ou égalité de genre.

Les Droits de l’Enfant sont importants pour vous ?

Vous êtes heurté.e par les dénis de droits que vivent certains enfants ?

Votre enfant est discriminé.e ?

Vous êtes inquièt.e pour son avenir, pour sa santé future et celle de ses futurs enfants ?

Le sort des enfants LGBTQI+ ou demandeurs d’asile vous interpelle ?

Vous pensez que seule une société inclusive permettra l’accueil de toutes les différences?

Les inégalités de genre vous choquent ?

(suite…)

Avr 26, 2021 | Participation - Liberté - Expression

La Ligue des Droits de l’Enfant ne vit que par les cotisations de ses membres et par le colloque/formation que nous organisons chaque année. Or, en 2020, la crise du Covid nous a empêche de planifier cet événement et nos finances en sont largement impactées. Il est donc essentiel pour notre survie que nous ayons des membres (personnes, associations, mouvements, institutions, …) qui, par leur cotisation permettent à la Ligue de survivre. Il est évident que sans ces soutiens, nous ne pourrions plus porter les combats que nous portons depuis des années et qui concernent les enfants les plus fragiles de notre société.

Pour être membre, il suffit d’envoyer un mail à contact@liguedroitsenfant.be

et de verser 30 € sur le compte BE76 9795 8553 0195, avec en communication vos nom et prénom

Pour les petites associations, la cotisation s’élève à 50 €/an.

Quant à celles qui ont (un peu) plus de moyens, nous vous laissons la fixer en fonction de ces moyens.

!!!!! Attention : La Ligue ne peut pas délivrer d’attestations pour déductions fiscales !!!!!

Parce qu’en tant que membre, je soutiens modestement l’association sur le plan financier, mais surtout j’apporte un soutien au combat pour la défense des droits des enfants en Communauté française. Prioritairement ceux qui ont le moins de chances dans la vie parce que nés avec une différence intellectuelle, physique, sociale ou de genre, qui ne bénéficient pas de soins appropriés, vivent des situations sociales difficiles et/ou sont discriminés. Mais aussi tous les autres qui ont la chance de voir respectés leurs droits fondamentaux mais dont le système néolibéral veut réduire les droits de futurs adultes. En outre, cela vous permet de vous impliquer dans ces combats.

La Ligue des Droits de l’Enfant, c’est avant tout des femmes et des hommes qui militent ensemble pour la défense des droits des enfants en Communauté française.