Juin 10, 2023 | Mémorandum

L’école réellement inclusive est également motivée par la lutte contre toutes les discriminations à l’école.

Si l’Ecole inclusive accueille tou.te.s les élèves, elle doit notamment veiller à ce que chaque élève y soit accueilli.e sans aucune discrimination, quel.le que soit son genre ou son orientation sexuelle. Même si en 1997 on ne parlait pas encore d’Ecole inclusive, la lutte contre les discriminations basées sur le genre est la raison pour laquelle le Décret Missions a imposé l’Evras à toutes les écoles fondamentales et secondaires.

Le même Décret Missions, en son article 6[1], précise que le rôle de l’Ecole est, notamment, de :

3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste, respectueuse de l’environnement et ouverte aux autres cultures ;

4° assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.

Ces deux missions ne peuvent être réalisées que par des citoyen.ne.s qui ont pu se construire dans un lieu d’apprentissages tolérant, ouvert et respectueux des sexualités. Des élèves qui ont vécu dans un milieu respectueux des genres, qui sont capables d’avoir des attitudes respectueuses de l’autre face aux aspects de la sexualité et des relations amoureuses. Ainsi, ils auront aussi appris à vivre l’égalité entre partenaires, à refuser un jour de subir un mariage forcé, à refuser les mutilations génitales de leurs futurs enfants, filles ET garçons, à lutter contre l’homophobie et la transphobie.

Voilà pourquoi l’EVRAS est indissociable de l’Ecole inclusive. L’aspect « vie relationnelle, affective et sexuelle » se vit au quotidien lorsqu’on est majeur. Nous ne sommes plus au XXe siècle. Aujourd’hui femmes et hommes sont égaux par rapport au Droit et doivent bénéficier des mêmes chances d’émancipation sociale.

Mais c’est loin d’être le cas dans la réalité de la vie de tous les jours. Pensons au mouvement #metoo, mais aussi aux familles dans lesquelles les femmes ne peuvent pas travailler. A ces milieux où les filles ne peuvent pas aller jouer avec leurs amies mais doivent rester à la maison pour aider à la cuisine, au nettoyage, à la garde des petit.e.s frères et soeurs. Où l’éducation qu’elles reçoivent ne vise qu’à en faire de futures bonnes épouses et de bonnes mères. Comme pourraient-elles sortir de ces cercles vicieux si l’Ecole ne leur vient pas en aide, en les éduquant, en leur apprenant qu’elles sont les égales parfaites des hommes ? Que personne ne peut leur imposer des choix de vie qui ne sont pas les leurs, même dans un couple ?

Comment les personnes LGBT peuvent-elles vivre dans une société qui ne leur est pas ouverte ? Où les risques d’agressions sont fréquents et souvent commis par des jeunes qui sortent à peine de l’Ecole ? Preuve qu’ils n’ont rien appris de la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ou alors une toute petite fois à gauche ou à droite dans leur cursus, parce l’école – qui a peur d’en parler – a invité une association pour les informer. Une association qui oublie parfois tout l’aspect LGBT.

L’Evras est une mission essentielle de TOU.TE.S les enseignant.e.s. Ce n’est pas parce qu’on est prof de math qu’on n’est pas éducateur. Un.e enseignant.e est d’abord et avant tout une éducatrice, un éducateur. La Convention des Droits de l’Enfant parle de « Droit à l’éducation » et non de Droit à l’école. Et un droit à l’éducation ne peut être appliqué que par des éducateurs et éducatrices, qui sont accessoirement, également professeur.e.s.

Il est important de travailler sur le climat scolaire en créant des espaces de dialogue, dès la maternelle. La pédagogie institutionnelle est un outil précieux si on évacue son aspect psychanalytique. Le Conseil de coopération permet à chacune de s’exprimer et d’apprendre à respecter la parole de l’autre, à débattre sereinement et à co-construire le vivre ensemble.

Il est indispensable de travailler également avec les familles. Le lien école-famille se doit d’être renforcé. Le fait de mettre l’EVRAS dans le projet d’établissement, en précisant bien que tous les élèves seront sensibilisés à cette dernière tout au long de leur scolarité, rassurera de nombreuses familles qui ont difficile à aborder ce sujet avec leurs enfants. Les parents, ayant signé le projet d’établissement, accepteront de fait que l’Evras soit une des priorités de l’école et sont invités à soutenir, en famille, l’éveil de leur.s enfant.s à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.

Obligations des écoles en matière d’inclusion

Tant les textes internationaux que nationaux obligent chaque citoyen.ne, entreprise, association, école, etc. à tout mettre en œuvre de manière à ce que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier de la plus grande inclusion possible. A commencer par la Constitution belge qui, en son article 22ter affirme que « Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris à des aménagements raisonnables. »

Décret anti-discrimination de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Depuis 2008, le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d’une personne en situation de handicap constitue une discrimination. Il y a donc obligation, sauf si ces aménagements sont déraisonnables (exemple : placer un ascenseur dans un bâtiment pour permettre à un.e élève d’accéder à un local de cours). Les aménagements raisonnables participent de l’ « intégration » (cfr Décret « Aménagements raisonnables »). Ils doivent répondre aux besoins spécifiques d’un.e élève.

De même, le Décret définit des « Critères protégés » pour laquelle aucun discrimination n’est acceptable : la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap, le sexe et les critères apparentés que sont la grossesse, l’accouchement et la maternité, ou encore le changement de sexe, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale.

Les établissements scolaires sont donc tenus de respecter ce Décret et de s’abstenir à tous niveaux de discriminer un.e élève sur base d’un des critères ci-dessus. Le refus d’inscription ou de mise en place d’aménagements raisonnables, par exemple, constitue bien une discrimination sur base de l’un de ces critères et est donc bien une ségrégation punissable.

La Convention des Droits des Personnes handicapées.

En ratifiant la Convention internationale des Droits des personnes handicapées en 2009, la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est engagée à « adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention [2]». Et donc, son article 24 oblige les Etats à faire en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent la participation effective des personnes handicapées à une société libre.

Dès lors la FWB – et toutes les institutions qu’elle subsidie – doit veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire et, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire (également inclusif).

Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

L’école doit donc être inclusive pour tous les élèves.

Dans les faits, les écoles visent-elles l’inclusion ?

Si l’on veut se faire une idée de la volonté des écoles de devenir inclusives, c’est dans le projet d’établissement ainsi que dans le projet pédagogique qu’il faut chercher. L’objectif d’être inclusive doit y figurer dans les détails. Ici, nous sommes loin d’un simple paragraphe inséré dans deux textes obligatoires. Il s’agit, non pas d’y inscrire un roman, mais à tout le moins un projet qui se décline en de multiples aspects qui évoluent d’année en année. Comme nous le décrivions ci-dessus, l’inclusion est un processus. Il n’est jamais terminé. D’année en année, les projets d’établissement et pédagogique doivent être adaptés et décrire les avancées de ce processus.

Mais si l’on veut se faire une idée rapide de la volonté d’inclure tou.te.s les élèves dans un établissement, le plus simple sera de prendre le règlement des études. Ce dernier qui, en général est pensé par une direction avec ou non l’équipe enseignante, nous permettra de voir la place que l’école réserve à ses élèves. Sont-ils partenaires de ce règlement ? Ont-ils pu le travailler au travers de Conseils de participation coopératifs ? La place de chacun.e sans discrimination aucune est-elle garantie ? Quelles sont les systèmes de concertation, les lieux de dialogue, les personnes ressources, … ? Le point sur les tenues est-il co-construit avec les élèves ou imposé par le bon ou mauvais vouloir d’une direction ?

[1] Code de l’enseignement livres 1 et 2 : CHAPITRE 1er. – Des missions prioritaires, Article 1.4.1-1

[2] Article 4 a

Juin 10, 2023 | Mémorandum

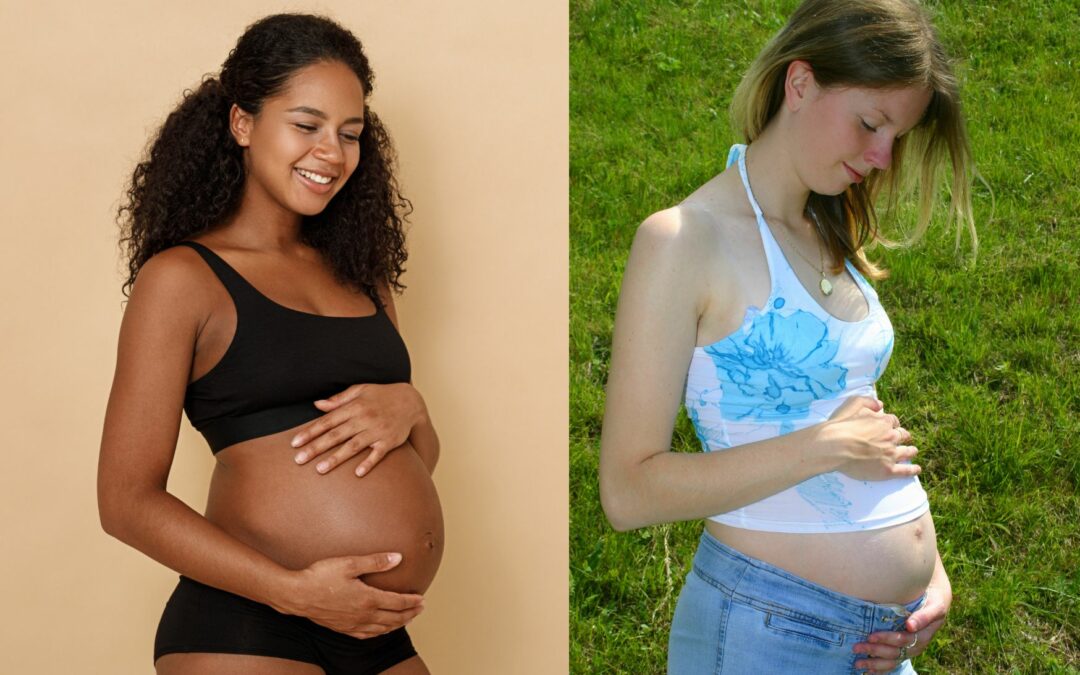

La problématique des grossesses précoces

Même si cela n’est pas fréquent, il arrive de temps à autres qu’une école soit confrontée à une grossesse précoce. La Belgique est relativement épargnée puisque le taux de maternité chez les adolescentes est de 11 pour mille, soit plus ou moins 1 élève sur 100 ; tandis que la moyenne européenne s’élève à 24 pour mille. Cependant, la plupart du temps, les jeunes filles recourent à la contraception d’urgence ou à l’IVG, en toute discrétion. Mais le bouche à oreille peut faire des dégâts. Il suffit qu’un.e ami.e dans la confidence ne tienne pas sa langue et la jeune fille peut devenir victime de moqueries ou d’insultes.

Les trois quarts des jeunes filles avortent. L’école doit protéger ses élèves, tant à l’égard des pairs que des adultes. On sait que l’IVG[1] est encore décriée dans certains milieux. Des enseignant.e.s opposé.e.s à l’IVG pourraient prendre l’élève en grippe s’ils soupçonnent une interruption volontaire de grossesse. Il est donc important que le Pouvoir organisateur, par l’entremise de la direction, rappelle fermement que l’IVG est un droit et que les enseignant.e.s doivent montrer l’exemple en respectant les lois.

Qu’elle se soit ou non séparée de l’embryon, la jeune fille risque de subir des violences symboliques, tant à l’école que dans sa famille. Elle pourrait être stigmatisée, voire largement insultée. Tous les adultes ne sont pas empathiques et, dans les écoles, la proportion est la même que dans le reste de la société. Il y a des gens formidables et des gens nocifs. Pour ces derniers, une jeune fille qui ne contrôle pas sa sexualité est irresponsable, voire inconsciente. Si la jeune fille assume sa maternité, un véritable chemin de croix s’ouvre devant elle avec, trop souvent au bout, le décrochage scolaire et la perte d’espoir d’un diplôme de fin de secondaire. Il est, en effet très difficile de combiner un rôle de maman avec des études secondaires, voire supérieures, si on ne bénéficie pas d’un soutien plein et entier dans sa famille. En outre, si elle garde le bébé et si le père reste présent dans la vie de la jeune fille, le pronostic est moins bon : un second bébé a toutes les chances de naître l’année suivante avec, comme corolaire, la fin de la scolarité.

Ces situations se présenteraient nettement moins si l’EVRAS était assuré durant toute la scolarité des élèves, depuis le début de la maternelle. L’école secondaire, de son côté, doit garantir que l’Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle ait été assurée depuis le début de la première année jusqu’à la sixième, de manière régulière. Elle doit s’être assurée également, que l’ensemble de ses enseignant.e.s ait été sensibilisé.e.s à l’EVRAS via des conférences pédagogiques. On peut imaginer qu’une conférence pédagogique thématique EVRAS ait lieu tous les trois ans.

Il est essentiel que les écoles informent leurs élèves – et pas seulement les filles – de l’existence de moyens contraceptifs, ET en les informant sur la manière de les utiliser. Prendre la pilule, par exemple, a peu d’effets si on ne la prend pas conformément à la posologie, mais en la prenant seulement la veille ou le jour même de la relation sexuelle. Il en va de même pour les protections masculines qui ne peuvent être utilisées qu’une seule fois.

Pendant une grossesse, une adolescente tente souvent d’éviter l’école. Surtout si elle doit y subir des violences symboliques, les regards déviants, le mépris de profs. Elle est, de par sa grossesse, en situation de handicap à l’école. Un soutien de l’ensemble de l’équipe éducative est indispensable pour maintenir la jeune fille à l’école. Cette future maman est une élève à besoins spécifiques. Elle a droit, depuis 2018, à la mise en place de TOUS les aménagements raisonnables dont elle a besoin. Et donc, aussi à l’adaptation de son cursus si besoin en est.

Il est évident, qu’à un moment donné, la jeune maman aura une période de congés de maternité. C’est un droit auquel l’école doit répondre positivement. L’année scolaire de cette jeune fille ne durera pas 182 jours, mais 15 semaines de moins. Si elle est en 5e secondaire, l’école peut très bien adapter son année. En supprimant les périodes d’examen, par exemple, en allégeant les cours pour ne garder que les essentiels, en la faisant passer directement en rétho avec l’aide nécessaire pour rattraper son retard.

Si, par contre, la future maman est en sixième année, l’examen externe du CESS est incontournable, mais les autres examens ou périodes d’examens peuvent très bien être modifiées ou supprimées. Le Conseil de classe – sans la juger – pourra décider de lui octroyer le CESS ou non. Dans une école bienveillante, les aménagements ne devraient pas poser de problèmes.

Jeune fille régulièrement absente pour règles douloureuses

L’endométriose touche une fille/femme sur dix. En principe, dans chaque classe, une élève en est victime.

Il s’agit encore d’élèves à besoins spécifiques. Elles doivent donc bénéficier d’aménagements raisonnables en fonction de leurs spécificités propres. Par exemple, les enseignants ont de nombreuses possibilités. Comme pour les élèves hospitalisés de longue durée, il est possible de filmer un cours et, soit de l’enregistrer, soit de lui permettre d’y assister en direct par visioconférence. De même, toute évaluation peut être reportée. Le tutorat est un outil extrêmement intéressant en cas d’absences régulières pour permettre aux absentes de récupérer leurs apprentissages perdus. A condition que tou.te.s les élèves soient formé.e.s et pratiquent le tutorat régulièrement.

L’EVRAS permet d’être empathique avec les victimes de l’endométriose, comme avec toutes les victimes de la vie. Il est important de réaliser et d’accepter que nous sommes tous et toutes différent.e.s et que, de ce fait, nous devons toutes et tous nous respecter et nous entraider.

Contrairement au petit jeu que jouent de nombreux établissements scolaires, l’Ecole n’est pas un lieu de compétition, mais d’apprentissage au vivre ensemble. Au niveau de l’EVRAS, il n’y a pas de « normalité ». Toutes les différences sont la « norme ».

Comment gérer le « problème » des tenues prétendument « provocantes » des filles ?

Le 24 mars 2022, un article de la RTBF[2] avait comme titre : « Sa tenue me gênait en tant qu’homme » : quatre heures de retenue à Liège pour une tenue jugée inappropriée.

Une jeune fille sortait avec ses amies du cours de gymnastique en fin de journée, vêtue d’un legging, d’un top blanc et d’une chemise pour entrer chez elle quand elle se fait intercepter par la proviseure jugeant sa tenue inappropriée. Emmenée dans le bureau du préfet des études, elle témoigne : « Ils nous ont fait comprendre qu’on n’avait rien à dire. Ils nous ont dit que ça les mettrait dans l’embarras si les garçons commençaient à nous regarder et lancent des rumeurs sur nous. Ils n’ont pas été plus loin puisqu’à chaque fois qu’ils justifient ça, ils le font via le règlement d’ordre intérieur de l’école. Ils se cachent toujours derrière celui-ci », précise l’étudiante.

Comme tout règlement d’écoles machistes, celui-ci précise « qu’il n’est pas autorisé de porter dans l’école des tenues vestimentaires non adéquates au contexte de travail scolaire et/ou outrancières : brassière, décolleté, minijupe, mini-short, short bariolé, vêtements transparents, vêtements troués, vêtements de sport (training), tongs, déguisement… » A le lire, on voit bien que ce règlement est sexiste et vise principalement les filles. Brassière, décolleté, minijupe, mini-short, short bariolé, vêtements transparents (…), concernent assez peu les garçons.

Pour la jeune fille en question, « il s’agit clairement de slutshamming. » Ce concept qui est la contraction de deux mots anglais slut (salope) et shame (honte) désigne le fait de critiquer, stigmatiser, culpabiliser ou encore déconsidérer toute femme dont l’attitude, le comportement ou l’aspect physique sont jugés provocants, trop sexuels ou immoraux[3].

Là encore, ces comportements n’arriveraient pas – ou du moins beaucoup moins souvent – si l’école éduquait ses élèves ET ses enseignants à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Non pas deux fois sur la scolarité, mais au minimum une fois tous les ans.

Les équipes éducatives punissent les filles prétendument mal habillées pour…. les protéger. Mais les protéger de quoi ? De l’école qui n’éduque pas ses élèves ?

Une étude française a été menée en 2015 par des chercheurs de l’Université Claude Bernard Lyon 1, sur les conceptions des élèves de 4e et 3e en collège et SEGPA[4] sur la sexualité.

Sans entrer dans le détails de l’étude[5] disponible sur Internet, certaines représentations sont interpelantes. L’homosexualité est encore et toujours rejetée en grande majorité (57 %) et il semble normal « d’insulter quelqu’un qui est attiré par une personne du même sexe » (66 %). Les déclarations des garçons sont significativement plus discriminantes.

Les stéréotypes, et donc le sexisme est toujours bien présent : « le chagrin d’amour c’est une histoire de filles » (55 %) ; « les garçons ne doivent pas exprimer leurs sentiments ni être sensibles » (28 %) ; « les garçons ne pensent qu’à ça » (52,5 %) ; « les filles provoquent les garçons et ensuite elles disent non » (56,8 %) ; « une fille qui propose un préservatif est une habituée » (40 %) ; et enfin, le plus interpelant qui nous ramène aux règlements internes aux écoles : « avec les tenues qu’elles portent c’est un appel au viol » (34 %).

Enfin, 69 % des élèves jugent inacceptable une condamnation pour « tournante » et 44 % une condamnation pour viol.

Ceci est, en grosse partie, le résultat du refus des écoles de remplir leur mission en matière d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mais est-ce en réglementant les tenues des filles qu’on va régler ce problème ? Ou ne serait-ce pas plutôt en prenant le parti des filles et, notamment, en permettant à celles-ci de s’habiller comme elles le souhaitent, tout en éduquant à l’EVRAS tout au long de la scolarité. Il n’y a que de cette manière que l’on pourra enfin permettre aux unes et aux uns de vivre en véritable harmonie tant dans les écoles que dans la vie ?

On sait que de nombreuses familles ne remplissent pas leur rôle en matière d’éducation à la vie relationnelle et affective. C’est un sujet tabou et les élèves sont nombreuses et nombreux à ne pas parler de leurs relations sentimentales et/ou sexuelles avec leurs parents. Internet est leur seule source d’information au sujet de la sexualité. Et sans doute le pire…

Ceci plaide une fois de plus pour que les écoles remplissent pleinement leur mission d’éducation au quotidien. Il n’est pas question de parler d’Evras tous les jours, mais de reprendre tous les comportements sexistes que l’on rencontre au quotidien et d’éduquer au respect des filles et des femmes.

Les LGBT-phobies

Le rapport Teychenné[6] nous éclaire sur les groupes scolaires concernés par les LGBT-phobies. Et, comme on peut s’y attendre, les jeunes LGBT ne sont pas les seules victimes de violences homophobes ou transphobes (orales, réseau-sociétales ou physiques). Le nombre de victimes dépasse largement les seul·e·s gays, lesbiennes, bisexuel·le·s et transgenres, Queers ou intersex (et +).

De nombreux·ses élèves, qui ne se sentent pas LGBTQI+[7], ne se conforment pas aux stéréotypes de genre. Ils et elles sont repéré.e.s facilement dans les cours de récréation, de par leur façon de s’habiller, de se coiffer, de parler, leur attitude, ou par timidité, par absence de relation sentimentale connue ou simplement à cause du « on-dit ». Ce sont des élèves non-conformes à une prétendue « normalité » que l’école prétend défendre ou pire, dont elle a largement participé à son ancrage dans l’inconscient des élèves.

Par exemple, par le règlement des études qui, au pire des cas, fixe la ou les coiffures acceptées, de même que les tenues vestimentaires, rejetant par-là-même les élèves dissonnant·e·s et les soumettant ainsi à la raillerie, aux moqueries et insultes, voire au coups d’autres élèves homophobes ou transphobes.

Sans oublier les élèves qui vivent dans des familles homoparentales ou ayant un·e parent homosexuel·le. Ils sont faciles à repérer par les harceleurs et harceleuses. Si on compare la Belgique à la France dont la population est 6 fois plus nombreuse que la nôtre, on peut estimer entre 8 000 à 10 000 le nombre d’enfants vivant dans une famille homoparentale[8] et à 50 000, le nombre d’enfants ayant un·e parent homosexuel·le[9], dans notre pays.

Beaucoup d’ados cachent leur orientation par crainte des moqueries ou simplement « pour ne pas attirer l’attention ». Environ 1/3 des élèves LGBTQIA + déclarent que leur identité n’est pas acceptée par leurs camarades de cours. Près de 3/4 de ces ados ne se sentent pas en sécurité à l’école, et une grande majorité dit avoir été victime de remarques homophobes, et estime que l’école n’est pas un environnement accueillant[10].

Encore aujourd’hui, le sujet de l’homosexualité est vu comme embarrassant par beaucoup de profs. Il est cependant important de lutter au quotidien contre l’homophobie et la transphobie. Donc, de rappeler qu’il est interdit par la loi belge de discriminer quelqu’un à cause de son orientation sexuelle.

Tous les élèves doivent se sentir en sécurité à l’école. La Cour européenne des droits de l’homme a indiqué clairement que les propos homophobes en milieu scolaire ne sont pas protégés par les garanties de la Convention européenne entourant la liberté d’expression. La lutte contre l’intimidation homophobe et transphobe requiert une attention et des efforts soutenus de la part des établissements scolaires et des autorités éducatives.[11].

Le « coming-out »

La décision d’un coming-out – tant pas un.e élève, que par un.e enseignant.e – est un choix personnel extrêmement difficile à prendre. Aussi, il doit être pesé longuement avant d’être pris. Là encore l’EVRAS a un rôle important à jouer (même pour les enseignant.e.s).

L’école est encore loin d’être un lieu où l’homophobie et la transphobie sont combattues. Combien d’écoles sont-elles ouvertement des écoles lgbt-friendly ?

S’il y a un lieu « normalo-genré » où faire son « coming-out » est pratiquement impossible, c’est l’école. Les élèves LGBT n’y trouvent pas un modèle positif qui les inciterait à pouvoir être elles-mêmes ou eux-mêmes. Fort heureusement, il se trouve parfois des enseignant.e.s qui ont pu faire un « coming-out » dans un établissement scolaire ouvert à toutes les différences. Elles et ils peuvent, par leur présence, permettre à des élèves LGBT de moins souffrir en silence.

Il est temps que des écoles deviennent des « Ecoles Pour Tou.te.s »[12]

Vie privée de l’élève VS devoir d’information aux parents

L’école a un devoir : dans le domaine du Droit, elle se doit de respecter à la fois les droits et les obligations des mineur.e.s, de même que les droits et obligations de l’autorité parentale. Elle doit donc agir comme le ferait la Justice par rapport à des comportements et attitudes d’élèves. On n’exerce pas la même autorité sur un.E enfant de 6-7 ans ou un.e élève de 16-17 ans. Il faut donc faire la part des choses.

Prenons l’exemple d’une insulte homophobe. Lorsqu’un.e enfant de 8 ans traite un copain de « pédé » pour l’avoir fait trébucher durant un match de foot à la récré, et qu’un.e jeune de 17 ans insulte de la même manière un.e de ses pair.e.s, les sanctions seront évidemment différentes. Tous les deux transgressent la loi, mais à la/ au plus jeune on expliquera qu’il ou elle ne peut pas insulter les autres et on l’éduquera au respect de toutes les différences pendant le reste de sa carrière scolaire, via l’EVRAS notamment. Quant à la/au second.e qui, logiquement, aura été éduqué.E durant plus de 10 années à avoir une vie relationnelle harmonieuse et à respecter toutes les différences de genre et de préférences sexuelles, il ou elle sera sermonné.e, voire sanctionné.e pour homophobie et devra réparer son geste. Selon ce qui s’est passé, la famille sera ou non prévenue des raisons de la sanction.

Cependant, il faut toujours bien peser le pour et le contre. Prévenir la famille peut être néfaste à l’élève. Il vaut toujours mieux privilégier l’éducation aux sanctions et, dans le cas de ces dernières, de le faire en interne.

Il s’agit toujours de se référer à la Convention internationale des Droits de l’Enfant et aux lois de l’Etat belge. Chaque enfant a des Droits et ceux-ci doivent être respectés. « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale[13]. » Dès lors, cela doit toujours être l’intérêt supérieur des élèves qui doit guider tout.e enseignant.e et chaque école.

C’est évidemment un changement de paradigme pour nombre d’écoles qui, comme on le sait, ne sont pas habituées à respecter les droits de l’enfant. On l’a vu avec le Règlement des études, mais on peut le voir au quotidien avec la fabrique de l’échec scolaire, les orientations vers le spécialisé, le technique ou le professionnel. Sans oublier le redoublement qui est le pire des dénis de droits.

Tou.te.s les élèves capables de discernement ont le droit d’exprimer librement leur opinion sur toute question l’intéressant[14] et cette opinion doit être prise en considération. Dès lors, avant d’informer la famille d’un acte quelconque, l’école doit écouter l’élève. Ce.tte élève doit être entendu.e dans toute procédure, qu’elle soit judiciaire ou administrative en respectant les règles de procédures prévues dans la Loi belge. Les écoles sont tenues de respecter la Loi.

De même, la liberté d’expression qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant[15] doit également être respectée par l’école.

En 1995, l’article 371 du Code civil a introduit la notion du respect réciproque entre l’enfant et ses père.s et mère.s. « L’enfant et ses père et mère se doivent, à tout âge, mutuellement le respect »[16].

Les enfants ont un devoir d’obéissance vis-à-vis des détenteurs de l’autorité parentale. Néanmoins cette « autorité » diminue progressivement avec l’âge. L’artile 371 précise bien que les décisions ne doivent pas être abusives et/ou illicites et doivent tenir compte de l’âge des enfants : « En fonction de l’âge de l’enfant et de l’autonomie progressive de celui-ci, ces missions et prérogatives (des parents, NDLR) subiront quelques aménagements incontournables. Même si la loi ne le dit pas, on n’exerce pas l’autorité parentale de la même façon sur un.e enfant de 8 ans ou de 17 ans de demi[17] »

Les écoles ont donc l’obligation de respecter cette règle et de réagir en « Personne prudente et raisonnable [18]» avant de prendre contact avec une famille pour signaler un fait ou comportement quelconque d’un.e élève. En outre, chaque fois que l’école veut signaler un fait quelconque à un/des parent.s, elle doit s’assurer préalablement que la famille respecte cette notion de « respect » mutuel.

Concernant plus spécifiquement l’Evras, rappelons que l’IVG est un droit qui ne concerne que la personne concernée par une grossesse. L’école n’a pas à se mêler de ce droit mais a le devoir d’accompagner son élève dans (et non contre) l’exercice de ce droit. De même, tout ce qui touche à la sexualité des élèves ne relève que d’eux, dans la mesure où leurs relations amoureuses ne transgressent pas la loi.

La prescription, la délivrance de contraceptifs ne nécessite en aucune manière une autorisation parentale. Il en va de même pour les contraceptifs d’urgence dans une pharmacie. Enfin, l’interruption volontaire de grossesse est un choix personnel qui ne nécessite aucun consentement familial, ni même aucune information à la famille. L’école n’a pas à se mêler des relations sentimentales de ses élèves. Le baiser dans la cour ne dérange que les bigot.e.s. Cela ne fait de tort à personne, mais du bien à celles et ceux qui s’aiment. Il y a donc lieu de ne pas l’interdire dans des règlements bigots.

[1] IVG = Interruption Volontaire de Grossesse.

[2] Radio Télévision Belge Francophone, « Sa tenue me gênait en tant qu’homme » : quatre heures de retenue à Liège pour une tenue jugée inappropriée », par Sarah Lohisse pour Les Grenades. Article paru le 24 mars 2022 à 19:22

[3] RTBF, Ibid

[4] Segpa : Section d’enseignement général et professionnel adapté accueille les jeunes de la 6e à la 3e présentant des difficultés scolaires importantes.

[5] https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-1-page-17.htm

[6] Rapport de Michel Teychenné, France juin 2013, http://reseau-lcd-ecole.ens-lyon.fr/IMG/pdf/rapport_teychenne_discrihomophobe_ecole_2013.pdf

[7] Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgenre, Queer, Intersex, et plus… (certaines personnes ne se reconnaissent pas dans les 6 premiers termes. Le « + » est destiné à leur permettre de se retrouver incluses dans l’acronyme LGBTQI+).

[8] Rapport de Michel Teychenné, France juin 2013 : « Les enfants vivant dans des couples homosexuels : il existe très peu de données statistiques sur les couples de même sexe en France. Les chiffres varient selon les chercheurs et les études. Les dernières études datent déjà de plusieurs années et situent (a minima) entre 10 000 et 40 000 le nombre d’enfants concernés. Ces chiffres anciens sont aujourd’hui certainement à revoir à la hausse ».

[9] Selon Maks Banens, démographe, auteur avec Eric Le Penven d’une étude de l’Institut national d’études démographiques (INED) sur l’homoparentalité en France, le chiffre de 200 à 300 000 enfants ayant un parent homosexuel est tout à fait plausible. Beaucoup de ces enfants sont nés d’une précédente union hétérosexuelle. Il convient également de ne pas oublier les situations de transparentalité, moins nombreuses, mais qui existent et nécessitent d’être prises en compte.

[10] Être ado LGBTQIA +, comment le vit-on à l’école ?, RTBF 21 mai 2022 https://www.rtbf.be/article/etre-ado-lgbtqia-comment-le-vit-on-a-lecole-10996511

[11] Conseil de l’Europe, Commissariat aux droits de l’Homme, Strasbourg 02/10/2014

[12] www.liguedroitsenfant.be/ecolepourtoutes/

[13] Article 3 de la CIDE (Convention internationale des Droits de l’Enfant)

[14] Article 12 de la CIDE

[15] Article 13 de la CIDE

[16] Malheureusement, la notion de « respect » n’a pas été précisée.

[17] Fabienne Druant, L’autorité parentale, Service Droits des Jeunes Bruxelles

[18] Anciennement qualifiée de « Bon père de famille »

Juin 10, 2023 | Mémorandum

Une école ne sera jamais inclusive si elle n’accepte pas toutes et tous ses élèves tels qu’elles et ils sont dans leur tête et dans leur corps. Chacun et chacune doit pouvoir s’exprimer avec ses différences de genre, de préférences sexuelles, de style d’habillement, de difficultés relationnelles, de timidité, de besoins de reconnaissance ou d’aimer.

La mission de l’Ecole est précisément d’apprendre à chacune et chacun à vivre avec les autres, en bonne entente, dans le respect le plus absolu. L’Evras fait partie de cette mission, comme toutes celles que l’école met en place pour apprendre le vivre ensemble depuis la classe d’accueil à la fin de l’enseignement secondaire. Avant d’enseigner, chaque enseignant.e est d’abord une éducatrice ou un éducateur. L’article 28 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant stipule bien que chaque enfant a droit – non pas à l’école – mais à l’éducation. L’école n’est qu’une des composantes de cette éducation et donc, a pour mission de (article 29) de :

- Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

- Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations unies ;

- Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

- Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;

- Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

Ce sont des missions on ne peut plus nobles que trop peu d’écoles prennent en compte. Il est toujours temps de changer son fusil d’épaule.

Mai 25, 2023 | Autres

Aujourd’hui, un enfant à besoins spécifiques ayant un diagnostic d’autisme ou une déficience intellectuelle ne pourra pas demander de remboursements pour ces frais logopédiques. Pourquoi ? Parce que, soit son QI n’est pas assez élevé, soit parce que son diagnostic d’autisme lui interdit d’être dans la bonne nomenclature. Cette discrimination est inacceptable. Elle dure pourtant depuis de nombreuses années et engendre un coût important pour les familles. À cet effet, nous appelons les parents, professionnels ou toute personne intéressée à nous rejoindre le vendredi 26 mai à 10 heures, au 23, rue de la Loi (1040 Bruxelles) afin de faire entendre votre voix !

Voici plus de dix ans que le secteur associatif se mobilise pour le remboursement des soins logopédiques. Bien avant les précédentes élections, de nombreuses associations avaient exigé le remboursement pour tous les enfants, en particulier ceux à besoins spécifiques, qu’ils aient une déficience intellectuelle ou de l’autisme. L’ASBL Inclusion avait proposé dès 2015 une recommandation à l’ancienne ministre de la Santé, Maggie De Block, demandant la suppression de la limite du remboursement des soins logopédiques aux enfants avec un QI inférieur à 86. La recommandation avait été signée par le Délégué Général aux Droits de l’Enfant, et le Centre Fédéral pour l’égalité des chances. Notre cahier de revendications de 2019 contenait aussi, en revendication principale, le remboursement des frais de logopédie en ambulatoire (libéral) sans discrimination sur base de l’âge, du type de handicap ou du quotient intellectuel.

Alors que nous sommes à l’aube des prochaines élections et en fin de législature, nous pouvons attester que, sur ce sujet, rien n’a changé.

Au contraire, ces dernières semaines, plusieurs interpellations parlementaires en commission ont remis le sujet de la logopédie sur la table des discussions. Or, les réponses du ministre de la santé, Frank Vandenbroucke, sont inacceptables pour de nombreux parents et professionnels du secteur. Elles ont mené à la rédaction d’un dossier complet sur la logopédie, publié par le GAMP, qui répondait aux arguments du ministre.

C’est la raison pour laquelle nous convions le secteur, les parents, ou toute personne intéressée, de se mobiliser devant le cabinet du ministre de la Santé, ce vendredi 26 mai à 10 heures, au 23 rue de la Loi.

Le temps du politique n’est pas celui des parents.

COSIGNATAIRES DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Droit, Handicap et Inclusion Personne de contact :

Anne KETELAER

info@dhei.be

0476/64.24.49

Groupe d’Action qui dénonce le Manque de Places pour les personnes handicapées de grande dépendance

Personne de contact : Thibauld MENKE communication@gamp.be 0470/78.81.07

Ligue des Droits de l’Enfant Personne de contact :

Jean-Pierre COENEN

lde@skynet.be

0477/54.59.07

Mai 19, 2023 | Ecole - Education - Inclusion

Jeter le bébé avec l’eau du bain ?

Article de Jean-Pierre Coenen, paru dans la Revue Politique

La question de savoir si le Pacte pour un enseignement d’« excellence » sera in fine un produit du néolibéralisme est difficile à prévoir aujourd’hui. Rappelons-nous que ce chantier a commencé il y a 5 ans et a encore 8 ans devant lui avant d’aboutir. Le tronc commun n’en est qu’à ses débuts et le Pacte évoluera tout au long de l’avancée de celui-ci.

Il est vrai que l’institution scolaire fédérale, puis communautarisée, nous a toujours a préparés au pire. Il suffit de jeter un regard en arrière. L’école d’aujourd’hui est toujours l’école du XXe siècle (elle-même héritière du XIXe et de l’idéologie jésuite[1] qui avait pour mission fondamentale de régler l’ordre de la société, c’est-à-dire de fabriquer, d’une part l’ « élite », et d’autre part des travailleurs pour la servir. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de fabriquer des « élites », ceux-ci étant bien établis dans tous les rouages rentables de notre société, mais de s’assurer que leur descendance bénéficie d’une formation qui leur permettra de faire de hautes études, au détriment des enfants des classes plus « basses ». En Belgique, on est ministre de père ou de mère en fils, comme on aura un parcours universitaire grâce à la même filière et, au bout du chemin, un poste ou un métier de prestige. Les enfants des « autres » feront, au mieux, une haute école et deviendront infirmier-ères, instituteur-rices, infographistes, assistant-es sociaux-ales, éducateurs-rices, … et les serviront lorsque ce sera nécessaire. Au pire, ils sortiront sans diplôme d’un système scolaire qui n’a jamais été fait pour eux et a toujours refusé de l’être. Ces derniers seront au mieux des ouvriers peu rémunérés, ilotes des temps modernes. L’école du XXe siècle était néolibérale, celle du début du XXIe l’est tout autant.

Alors, quand on parle de changer l’école et qu’on confie la tâche aux acteurs qui sont responsables de cette catastrophe humaine (le politique, les réseaux, …), on est tout à fait en droit d’imaginer le pire, tant nous avons vécu déception sur déception durant des décennies. D’aucuns craignaient déjà un simple ravalement de façade. Un peu de stuc à gauche, du préfabriqué à droite, de la couleur pour faire croire à une nouveauté et des parpaings mal cimentés pour tenir le tout. Bref, ce qu’on a toujours connu.

Mais c’est oublier que, si les structures institutionnelles sont les mêmes, les êtres qui les habitent aujourd’hui sont différents. La société également a évolué. Le droit fondamental a enfin reçu la place qui est la sienne, notamment les droits de l’enfant ou de la personne handicapée. Et le droit à une école plus juste et plus inclusive a tracé son chemin. Les associations se sont mobilisées sans relâche pendant des années et ont aidé à changer les mentalités de ceux qui ont été élus par les citoyens pour améliorer la société, et qui se sont enfin mis à leur écoute.

La conjonction des astres étant devenue favorable, l’ « Appel à refondation », lancé lors de la campagne électorale 2014 à l’initiative de la Plateforme de lutte contre l’échec scolaire[2], a reçu une réponse positive du nouveau gouvernement communautaire PS-Ecolo-CDH, celle de mettre en place un « Pacte pour un enseignement d’excellence ».

L’appel à refondation, porté par une société civile progressiste, faisait les constats de l’école de l’échec. Les signataires demandaient aux femmes et hommes politiques d’affirmer leur volonté d’ouvrir le débat en vue d’une refondation de l’École pour répondre aux défis de notre société. Nous appelions, sur base de nos constats, à identifier les freins aux changements et à débattre avec les acteurs en levant les tabous qui empêchent toute évolution globale du système. Parmi ces derniers, nous pointions le quasi-marché scolaire, ainsi que la complexité du système – en particulier du fait des réseaux –, l’articulation des différents niveaux scolaires, la hiérarchisation des filières, les modes d’évaluation des élèves, des professionnels et du système, le temps scolaire des enseignants et des élèves et, enfin, nous appelions à proposer un projet global concerté et cohérent pour l’enseignement obligatoire et la formation des enseignants.

Fonder le Pacte

Ce projet global, nous en avions tracé les grandes lignes en 2004 déjà, lors de la rédaction du mémorandum de la plateforme de lutte contre l’échec scolaire. Celui-ci appelait, entre autres, à la mise en place d’un tronc commun polytechnique jusque 16 ans afin de rendre accessible à chacun le bagage de connaissances et de compétences nécessaires pour appréhender le monde et pour participer activement à sa transformation vers plus de justice. De même, nous revendiquions des dispositifs de remédiations multiples – qui sont devenus depuis les aménagements raisonnables –, une véritable gratuité des frais scolaires ainsi que des activités pédagogiques organisées par les écoles, un vrai partenariat familles-écoles, un pilotage du système pour mieux réguler le système éducatif et une réforme de la formation initiale et continuée des enseignants. La plupart de ces revendications ont atterri dans le Pacte.

Nous avions conscience que refonder notre système d’enseignement était une démarche extrêmement complexe et délicate. C’est un immense paquebot aux multiples cheminées qui tourne en rond à toute vapeur depuis des décennies au milieu des icebergs, malgré la houle et les brisants, et que l’on a enfin décidé de faire naviguer cap plein Sud. Cela ne se fait pas d’un simple coup de barre plein pot. À force de naviguer depuis des décennies toujours un peu plus à tribord, les résistances aux changements de directions sont importantes. S’il navigue ainsi, c’est parce que tribord est précisément le côté des cabines de luxes, composées de suites imposantes, tandis qu’à bâbord, se trouvent les cabines plus modestes et les dortoirs des troisièmes classes. Il s’y trouve plus de passagers mais ceux-ci, jamais, ne mangent à la table du capitaine et donc, ne peuvent parler que trop rarement à son oreille.

Il a donc fallu imposer un nouveau commandant à tête de ce gigantesque navire. Cela n’a pas empêché que l’annonce du changement de cap ne provoque d’inévitables réactions. Les cabines de luxe ont évidemment été réticentes. Elles ont toujours imposé ou négocié la route à suivre et considèrent le paquebot comme un bien personnel qui doit leur rapporter. Parmi l’équipage, une minorité de gueulards s’écriait : « Naviguer à tribord c’était mieux ! On avait nos habitudes et donc moins de travail ». D’autres leurs répondaient « On en a marre de votre tribord, on veut pouvoir faire notre boulot pour tous les passagers sans exception ». Chez ces derniers, il y avait ceux des premières classes qui disaient « On ne va quand même pas naviguer à bâbord, ce serait une navigation par le bas ». Ceux des autres classes répliquaient « Le bateau ne vous appartient pas, c’est un bien commun, nous voulons qu’on respecte aussi nos droits ».

L’annonce de la mise en chantier du Pacte a été une tempête au sein du système scolaire. L’objectif annoncé : « Nous allons virer de bord, direction le soleil pour tous ! » a généré des réactions diverses, tant positives que négatives. Pour les conservateurs et tenants de l’école de la sélection, ce n’était pas une bonne nouvelle, tandis que pour les défenseurs d’une école de la réussite, c’était un véritable espoir. Mais un espoir mesuré ; les déceptions s’étant succédées durant des décennies. Cependant, l’occasion qui s’annonçait serait unique et il fallait sauter dessus.

Fort heureusement[VD3] [J4] , le Pacte reposait sur une vision progressiste de l’école. Vision que les acteurs des mondes associatif et académique ont élaborée et dont ils ont porté les revendications durant plus d’une décennie, faisant ainsi percoler ces idées au sein de la société et d’une partie du monde politique. Sur cette base, il était tout à fait possible de construire un projet fort pour une école de la réussite.

La question qui demeurait était « Comment les différents partenaires appelés à construire ce Pacte, et ayant des intérêts parfois radicalement divergents, souvent éloignés de l’intérêt des enfants et des familles, vont-ils s’entendre pour fonder un projet progressiste, sans qu’à terme ils ne nous jouent Nearer, My God, to Thee[3]? »

Évaluer le pacte à presque mi-parcours

Alors, cinq ans plus tard, quelles constatations pouvons-nous déjà faire sur l’orientation de ce Pacte ? L’avis n°3 du groupe central relatif au pacte pour un enseignement d’excellence reprend les grandes lignes du projet[4]. Il présente l’ensemble des initiatives et des mesures du Pacte articulées autour de 5 axes stratégiques dont les objectifs sont définis, mais pour lesquels on ne connait pas encore tous les détails. L’avis a été adopté par le gouvernement le 22 mars 2017, chaque axe devait (et doit) encore (pour certains) faire l’objet de travaux entre experts et de négociations entre les partenaires. Même s’il ne va pas aussi loin que les mouvements progressistes l’espéraient, il balise clairement le changement de cap. C’est donc un véritable espoir pour une école de la réussite. Mais il reste à être concrétisé.

Il est évident que les premières classes ont cherché à imposer une orientation néolibérale à ce projet , principalement par le renforcement de leur pouvoir d’influence sur la marche du navire, mais aussi par l’acquisition de nouveaux privilèges, notamment pour donner plus de pouvoirs à leurs directions d’écoles, via la mise en place d’une culture entrepreneuriale. Et, plus récemment en voulant imposer une évaluation-sanction des membres du personnel. Enfin, en ne voyant que l’intérêt de leurs écoles-membres, au détriment des élèves et des familles mais aussi des professionnels de l’éducation comme le démontre, par exemple, la création des Pôles territoriaux.

Le Pacte n’en demeure pas moins progressiste sur le papier. Du moins, par rapport à l’école du XXe siècle. Si l’on devait le comparer à des systèmes scolaires réellement soucieux de la réussite de tous, il y aurait sans doute à mettre beaucoup plus de nuances. Mais quand on sait d’où l’on vient, on ne peut que garder l’espoir d’un véritable changement de paradigme, et donc des pratiques.

Cependant, rien n’est gagné d’avance. On a vu que tout changement, même minime, devait être négocié, amendé, re-négocié et ré-amendé de nombreuses fois avant d’être finalisé. Si tous les acteurs autour de la table avaient la volonté de créer un projet fort au bénéfice de tous les élèves – mais aussi dans l’intérêt de tous les enseignants – les choses seraient plus simples et la question de la mainmise néolibérale ou progressiste sur le projet ne se poserait pas. Les acteurs qui, au cours des dernières décennies se sont progressivement octroyé des pouvoirs sur le système d’enseignement, notamment dans la gouvernance des écoles, sont essentiellement là pour les renforcer plus encore. Et même s’ils tentent de se donner un verni démocratique, peu leur chaut la sélection au sein des écoles et la mise en compétition des élèves entre eux (c’est l’intérêt de leurs écoles élitistes), les orientations abusives vers l’enseignement spécialisé (ce qui alimente leurs écoles du même nom) ou les orientations d’élèves de milieux populaires vers le technique ou le qualifiant (pour les mêmes raisons).

Ne rien lâcher

Maintenant, la balle reste dans les mains des progressistes, que ce soient les syndicats, les associations, les académiques et les politiques (s’il en reste). Prenons, par exemple, le chantier du tronc commun polytechnique « et pluridisciplinaire ». On sait que l’efficacité d’un tronc commun dépend de sa durée. Plus celui-ci est long, plus il est efficace. Initialement prévu jusque 16 ans, il a été limité à 15 ans, très probablement pour protéger les écoles techniques et professionnelles, à l’encontre de l’intérêt des élèves. C’est avant tout un échec du capitaine du navire qui n’a pas su garder le cap, mais ce sursaut de l’école néolibérale ne peut en aucune manière justifier que nous baissions les bras.

Par exemple, sur le caractère authentiquement polytechnique, il faudra que nous soyons extrêmement attentifs afin que l’objectif du Pacte – éviter de recréer des filières – soit une réalité. On peut craindre que les écoles dont les troncs communs sont suivis par des filières techniques ou professionnelles aient des conceptions très personnelles de l’approche éducative de l’orientation[5]. De même, sur la conception polytechnique, réseaux et spécialistes n’ont pas la même vision, tout comme sur l’utilité même d’un tronc commun.

Un tronc commun, s’il est bien construit, c’est un projet résolument progressiste. C’est d’abord la concrétisation d’un idéal qui nous vient des Lumières, c’est l’idéal d’égalité. C’est l’égalité d’un droit, celui du droit à l’éducation. C’est le droit à la maîtrise par tous d’un essentiel qui leur permettra de devenir des citoyens actifs et responsables, bref des citoyens critiques. C’est la mise en place de ce tronc commun qui confirmera ou non l’objectif d’égalité. En effet, on peut faire un tronc commun rempli de vent, avec des référentiels bricolés par des profs et des inspecteurs qui ont toujours enseigné la même chose ou choisir de les construire avec des scientifiques et des didacticiens. De même, l’aspect « polytechnique » peut n’être qu’un cours de bricolage un peu élaboré ou construit scientifiquement de manière à réellement permettre « d’ouvrir tous les élèves à une importante diversité de champs et de domaines, qui les préparera à poser, à son issue, un choix de filière plus mature et plus documenté, notamment par la découverte progressive de nouveaux horizons et de nouveaux métiers et l’exercice de différentes formes d’activités »[6].

Sur les plans de pilotage, il est bien clair que ce sont les réseaux qui se sont mis à la manœuvre en proposant des méthodologies venues du monde de l’entreprise. Mais cela ne veut pas dire que ceux-ci auront nécessairement une odeur néolibérale. Les enseignants et les syndicats ont tout pouvoir pour orienter ces plans de pilotage dans le sens d’une école plus inclusive, plus citoyenne, plus progressiste. C’est un combat qu’ils doivent prendre à bras le corps, dans leur intérêt, mais surtout dans celui de leurs élèves.

D’autres aspects progressistes sont à relever dans le Pacte, à commencer par l’avancée de l’enseignement obligatoire à 5 ans. Celle-ci est une vieille revendication du secteur associatif, mais également du monde enseignant. Peu d’élèves ne fréquentaient pas la 3e maternelle, mais cela représentaient pour ceux-ci un facteur d’échec à l’école primaire. L’objectif est donc de lutter contre les inégalités et les discriminations dont sont victimes les enfants de familles populaires. Cette année supplémentaire permet également de détecter précocement les difficultés d’apprentissages et de mettre rapidement des aménagements raisonnables en place.

L’objectif de gratuité progressive va dans le même sens et on ne peut que s’en réjouir. C’est une revendication de la société civile. La Communauté française est désargentée, mais l’objectif d’avancer année après année vers une gratuité totale à terme est une mesure que l’on peut qualifier de progressiste. Son objectif est bien de permettre aux familles les moins nanties et qui ont le plus de mal à assumer les frais de scolarisation de leurs enfants de pouvoir consacrer leurs revenus à des choses plus essentielles. Là encore, nous devrons être attentifs et veiller à ce que les budgets prévus ne soient pas orientés vers d’autres projets, comme l’équipement numérique, par exemple.

L’adaptation des rythmes scolaires est une vieille revendication de la Ligue des familles, soutenue par le monde associatif. La crise du Covid-19 nous a montré que 15 jours de vacances à la Toussaint permettaient, non seulement à la pandémie de reculer, mais surtout aux élèves de se reposer et d’être plus aptes à suivre les cours après 2 semaines de congé. Une école plus soucieuse de ses élèves devient progressivement citoyenne. Et donc, plus progressiste.

Sur les aménagements raisonnables, et même si le décret qui les impose est largement imparfait, nous avons également de quoi nous réjouir. C’est un timide début, mais l’objectif est d’aider les enfants à besoins spécifiques à bénéficier d’aménagements physiques ou pédagogiques qui leur permettront de poursuivre leur scolarité de manière plus sereine. C’est une légère ouverture sur l’école inclusive, et celle-ci devra rapidement être amplifiée. Dès lors, la lutte est loin d’être terminée. Tant qu’il restera des élèves sur le bord du chemin, notamment ceux qui ont une déficience mentale ou un trouble du comportement[7], nous devrons continuer le combat.

Si la volonté de rendre l’école plus inclusive est une contrainte juridique, sa mise en œuvre est évidemment une très bonne chose. L’école inclusive est, par excellence, l’« École Pour Tous et Pour Chacun », que l’on soit un élève ordinaire ou un élève à besoins spécifique avec ou sans déficience. Cependant, sa mise en œuvre en Communauté française interpelle et nous devons rester mobilisés, interpeller les responsables politiques, les acteurs du Pacte, rappeler les Droits fondamentaux. La mise en place des Pôles territoriaux, qui auront comme objectif d’aider les écoles à intégrer les élèves, ne se fait visiblement pas sans heurts. Les réseaux – encore eux – tirent la couverture à eux dans l’objectif d’avoir un maximum de pôles territoriaux dans leur escarcelle, loin de l’intérêt des dizaines de milliers d’enfants à besoins spécifiques. Le combat n’en est qu’à ses débuts.

Investir l’avenir

Alors néolibéral ou progressiste, le Pacte ? Évidemment un peu des deux. Aux acteurs responsables à tous niveaux (enseignants, parents, associations, syndicats, académiques, politiques) de peser dans la balance pour que l’école devienne progressivement enfin un lieu de droits, un lieu de coopération et non plus de compétition, un lieu d’acquisition des savoirs et non plus de sélection, une école pour tous, équitable, et donnant une formation citoyenne de grande qualité, afin de rendre accessible à chacun le bagage de connaissances et de compétences nécessaires pour appréhender le monde et pour participer activement à sa transformation vers plus de justice.

Quand on monte sur un navire, c’est avec l’espoir d’arriver au bout du voyage, sans sombrer en chemin. Le voyage que nous avons entamé avait pour objectif de quitter les eaux polaires de l’échec scolaire où tout le monde ne peut survivre, pour gagner des eaux plus chaudes où chacun a une place égale aux autres. Surtout les plus fragiles, ceux que l’école néolibérale a, depuis toujours, destinés aux tâches les plus ingrates : servir les premières classes, ou travailler à fond de cale sans jamais pouvoir prendre l’air sur le pont. C’est un combat progressiste, celui d’un monde plus juste, moins libéral. Un combat citoyen !

La route est encore longue, et nous nous devons de peser sur la barre !

[1] Au XVIe siècle, Ignace de Loyola fit le l’école l’instrument de la reconquête catholique (la Contre-Réforme) afin de contrecarrer l’expansion protestante sur l’un de ses terrains de prédilection : l’accès aux savoirs religieux et laïques. Ces écoles se voulaient élitistes. Il s’agissait de privilégier les plus méritants et d’éliminer les autres.

[2] La Plate-Forme de lutte contre l’échec scolaire est une initiative de la Ligue des Droits de l’Enfant datant de 2003 et comportant des associations de la société civile (APED, CGé, la Fédération francophone des Ecoles de Devoirs, la FAPEO, Infor-Jeunes Laeken, la Ligue des Familles, Lire et Ecrire, le MOC, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté) et les syndicats de l’enseignement (CSC-enseignement, CGSP-enseignement et SEL-SETCA).

[3] En français « Je crois en Toi, mon Dieu ». Selon la légende populaire, c’était le dernier air joué par l’orchestre du Titanic avant son naufrage.

[4] Disponible sur www.enseignement.be.

[5] Groupe central relatif au pacte pour un enseignement d’excellence, Avis n°3, « Définir l’orientation et pérenniser l’approche éducative de l’orientation », p. 68.

[6] Groupe central relatif au pacte pour un enseignement d’excellence, Avis n°3, « Les conditions d’une mise en œuvre réussie d’un tronc commun redéfini et renforcé », p. 55.

[7] Le 2 septembre 2020, la Belgique a été condamnée à l’unanimité par le Comité européen des droits sociaux pour violation de la Charte sociale européenne au motif qu’en Communauté française, le droit à l’éducation inclusive des enfants ayant une déficience intellectuelle n’est pas effectivement garanti (article 15§1) et les enfants atteints d’une déficience intellectuelle ne jouissent pas d’un droit effectif à l’éducation inclusive (article 17§2).

Mai 18, 2023 | Environnement - Santé - Alimentation

- Introduction

La Convention des Droits de l’Enfant, en son article 24, traitant du Droit de tous les enfants à la santé, précise notamment que les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale de ce Droit et, en particulier, de prendre les mesures appropriées pour (…) :

- Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant (…) et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;

- Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.

- Prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants[1].

La santé des enfants, la prévention des maladie et l’inclusion des enfants à besoins spécifiques dans tous les pans de la société sont une des missions de la Ligue des Droits de l’Enfant. Or, il se fait que les mesures efficaces en vue d’abolir les pratiques préjudiciables à la santé des enfants pèchent par leur absence. L’industrie a créé des substances nocives qu’elle intègre à la fois aux aliments mais également aux cosmétiques, aux objets du quotidien, aux produits sanitaires, etc. qu’il est devenu extrêmement impossible aux parents de faire la part des choses et d’éviter de mettre en contact leur.s enfant.s avec ces poisons.

Le nombre de cancer chez l’enfant a grimpé de 30 % ces 20 dernières années[2]. Plus exactement entre 1980 et 2000. Pire, cette augmentation du cancer s’aggrave de 1 à 3% en plus chaque année[3]. Aujourd’hui, nous parlerons une fois de plus des dangers des nanoparticules. Mais tous les problèmes de santé liés à l’environnement font parties de nos combats. Notre rôle, une fois de plus, est cette-fois-ci d’alerter les familles, mais également les associations qui organisent des plaines de jeux ou des séjours pendant les vacances quant à la dangerosité de certains crèmes solaires, afin qu’ils puissent avoir un jugement critique sur ces produits et donc une prise de conscience des dangers, afin de pouvoir les éviter au mieux.

2. Les crèmes solaires – notre critique

C’est la saison du soleil. De nombreux vacanciers, tout en cherchant – fort justement – à se protéger et à protéger leurs enfants des dangers du soleil, sont confrontés sans le savoir à un autre danger, tout aussi important, l’exposition de leur peau aux nanoparticules contenues dans les crèmes solaires ! Ce danger est silencieux car l’industrie se garde bien d’avouer qu’elle utilise les nanotechnologies sans en connaître et en avoir étudié les risques sanitaires et environnementaux. Les dangers des nanoparticules commencent seulement à être connus. Elles mettent la santé des consommateurs en grand danger et risquent, à terme, de provoquer un désastre sanitaire et écologique sans précédent.

Depuis quelques années, les nanoparticules sont entrées dans notre vie quotidienne sans crier gare, notamment dans les cosmétiques et produits d’hygiène corporelle, les vêtements et même l’alimentation. Dès lors, que ce soit par voie cutanée, par inhalation ou par ingestion, des nanoparticules sont en mesure de pénétrer dans nos organes et nos cellules.

Les nanotechnologies exploitent les propriétés intimes de la matière à l’échelle du nanomètre (1 milliardième de mètre) pour réaliser de nouveaux dispositifs, objets et systèmes utilisant ces propriétés.

2.1. Pour comprendre ce que sont les nanoparticules

Les nanoparticules[4] appartiennent à la famille des « nanomatériaux ». Elles sont cinquante mille fois plus petites qu’un cheveu humain ! Elles ont ainsi été intégrées, depuis la fin des années 90, dans une grande variété de produits de la vie courante. Pour l’industrie, c’est un véritable succès. Hélas, celui-ci soulève aujourd’hui de nombreuses questions, à commencer par celle de leur éventuel impact sanitaire et leurs effets à long terme sur la santé humaine.

L’ensemble des techniques et des procédés permettant de fabriquer et manipuler les nanomatériaux s’appelle les nanotechnologies. Plus d’un quart des nanoparticules produites chaque année finissent dans nos cosmétiques et produits d’hygiène. Mais on en retrouve également dans les couches pour enfants ou les serviettes hygiéniques, dans les vêtements pour prévenir les mauvaises odeurs ou les rendre waterproof. De même, il faut savoir que les nanoparticules sont présentes en grande majorité dans les produits alimentaires.

- Revenons aux nanoparticules présentes dans les cosmétiques et les crèmes solaires.

Il y a essentiellement 3 éléments qui sont présents sous forme de nanoparticules dans nos crèmes solaires :

- Le dioxyde de titane (TIO2) est un colorant blanc à l’état naturel qui devient transparent à l’état nanométrique. Il est largement utilisé comme agent protecteur anti- UV

- L’oxyde de Zinc (ZnO) est lui aussi un bon agent protecteur anti-UV ; il est présent dans certains produits de maquillage. Pour ses propriétés antiseptiques, il est aussi utilisé pour les soins de la peau.

- Les fullerènes, qui sont des molécules de carbone, sont utilisées dans certaines crèmes et produits hydratants, parce qu’elles ont des propriétés antibactériennes.

- Ces nanoparticules posent de graves questions sur le plan de la santé.

Cette toxicité est réelle :

- Le Dioxyde de titane (TIO2) est considéré comme biologiquement inerte sous forme brute et est, d’ailleurs utilisé comme additif alimentaire (E172).

Cependant, des expériences en laboratoire montrent qu’à l’état de nanoparticule ou de particule de quelques centaines de nm, le dioxyde de titane endommage l’ADN[5], ce qui peut entraîner la mort de cellules. Si celui-ci est utilisées au-delà d’un certain seuil de concentration, il désorganise les fonctions cellulaires, interfère avec les activités de défense des cellules immunitaires et, en absorbant des fragments bactériens et en les faisant passer à travers le « tractus gastro intestinal », peut provoquer une inflammation[6]. Le tractus gastro-intestinal est la plus grande partie du tube digestif, composé de l’estomac et des intestins.

Des tests sur des souris dépourvues de poils, ont démontré que les nanoparticules de dioxyde de titane peuvent pénétrer à travers la peau, atteindre différents tissus et créer diverses lésions pathologiques au niveau de plusieurs organes majeurs. Les tests indiquent qu’après une « exposition subchronique » par voie cutanée, les nanoparticules de dioxyde de titane s’accumulent principalement dans la rate et le foie[7]. Une « exposition subchronique » est une exposition de durée intermédiaire entre une exposition aiguë et une exposition chronique (se rapporte à une période de vie comprise entre quelques jours et quelques années).

- L’Oxyde de Zinc (Zn0) est un composé chimique d’oxygène et de zinc. Cet oxyde est quasiment insoluble dans l’eau

Depuis le début du XXe siècle, les fumées des fonderies (contenant de très fines particules – 60 nanomètres[8] – de ZnO) ont causé de graves inflammations pulmonaires chez les ouvriers qui y étaient exposés. Des expériences en laboratoire sur des rats, des coyotes, des lapins et des hommes ont confirmé les données empiriques.

Une exposition à de fortes concentrations à ce composé minéral est susceptible de provoquer une inflammation des voies respiratoires ainsi que des problèmes pulmonaires. L’oxyde de zinc peut servir de colorant. Toutefois, cette utilisation est limitée à un taux maximum de 5 % pour les lotions et les crèmes pour corps et à 25 % pour les poudres en raison de la toxicité de cet oligoélément. Un contact direct avec les muqueuses nasales, oculaires et vaginales peut être dangereux.

- Les fullerènes de carbone, sont une famille de composés du carbone possédant au minimum 60 atomes de carbone

Les fullerènes de carbone ont des propriétés antibactériennes. Cependant, il a été montré qu’ils provoqueraient des lésions dans le cerveau des poissons ainsi que dans le foie humain. Une étude récente a d’ailleurs démontré que certains d’entre eux induisaient des effets similaires à ceux des fibres d’amiante et donc un risque de cancer.

Dans le cas des fullerènes, certaines études montrent que ces peuvent passer la barrière hémato-encéphalique, c‘est-à-dire la membrane qui sépare la circulation sanguine et le liquide céphalo-rachidien (le fluide dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière). Quand on sait que cette barrière évite le passage d’un certain nombre de bactéries ou de toxines dans le cerveau, on mesure les risques possibles de ces nanoparticules.

3. Mises en gardes ou « Comment se forger un jugement critique pour protéger les enfants ? »

3.1 Mises en gardes

L’EFSA (Autorité européenne pour la sécurité alimentaire) a publié un rapport[9] sur les risques potentiels liés à l’utilisation des nanotechnologies dans l’alimentation qui confirme largement le manque de connaissance actuel en ce qui concerne les effets potentiels et les impacts de matériaux nanodimensionnés (un milliardième de mètre) sur la santé humaine et l’environnement. Le Comité scientifique de l’EFSA insiste en conclusion sur le haut degré d’incertitude qui frappe toute évaluation du risque en la matière.

L’AFSSET (l’Agence Française de Sécurité Sanitaire, de l’Environnement et du Travail), dans un rapport sur l’exposition du consommateur aux nanomatériaux, affirmait en 2008[10] que « si certaines études in vitro et in vivo (en laboratoire NDLR), utilisant différents modèles de peau, montrent que les nanoparticules de dioxyde de titane ne pénètrent pas dans les tissus cutanés vivants et restent limités aux premières couches du ‘Stratum corneum’. A l’inverse, d’autres semblent indiquer que le passage cutané existe et que les nanoparticules de dioxyde de titane peuvent se retrouver dans la couche profonde de l’épiderme ».

Quatre ans plus tôt, le rapport de la Royal Society du Royaume Uni recommandait que « les composants sous forme de nanoparticules devraient être soumis à une étude de risque complète menée par le conseil scientifique adéquat, avant qu’elles ne soient autorisées à être utilisées dans des produits ». Malgré cet avertissement, les entreprises se précipitent pourincorporer des nanomatériaux dans leurs produits et cosmétiques, profitant de l’absenced’étude de risque indépendante.

Les Amis de la Terre / Friends of the Earth demandent un moratoire sur toute commercialisation de produits corporels qui contiennent des produits issus des nanotechnologies et que les produits actuellement sur le marché soient retirés jusqu’à ce que des études de risques, indépendantes, adaptées, soumises à la critique et accessibles au public n’aient été menées.

Le GRAPPE[11] rappelle qu’il plaide pour l’adoption d’un moratoire sur la mise sur le marché de produits manufacturés contenant des nanoparticules ou des nanomatériaux et susceptibles d’être inhalés, ingérés ou absorbés par voie cutanée. De toute manière, un étiquetage distinctif doit être apposé.

3.2. Les risques pour l’environnement

Selon l’usage qu’on en fait, les nanoparticules peuvent être diffusées en plus ou moins grande quantité dans les eaux, l’air et en fin de compte contaminer les sols et les eaux souterraines. Même lorsque les nanoparticules sont intégrées dans des produits manufacturés et durables (articles de sport, composants électroniques, …), elles se retrouveront en fin de vie de ces produits dans l’environnement et constitueront une nouvelle classe de polluants non biodégradables. Le GRAPPE précise que leur comportement à long terme et leurs effets sur les écosystèmes sont difficiles à prévoir, en l’absence d’expérience préalable. Au mieux, les nanoparticules formeront des conglomérats de taille classique et qui pourront être traités comme des déchets industriels familiers. Les études restent, à ce jour, peu nombreuses et insuffisamment approfondies pour qu’on puisse disposer de résultats concrets.

Concernant la pollution des sols, la réactivité très grande des nanoparticules implique que la probabilité de les voir se combiner avec des substances présentes dans les sols est grande. Il est donc parfaitement concevable, ajoute le GRAPPE, que de nouveaux composés toxiques apparaissent.

Enfin, en ce qui concerne la pollution des eaux[12], la recherche scientifique a démontré que l’on a retrouvé dans les glaces polaires les polluants organochlorés[13] produits dans les pays industrialisés. On peut donc imaginer que le cycle de l’eau transporte les nanopolluants sur l’ensemble de la planète.

4. Comment protéger les enfants des risques sanitaires liés aux nanoparticules contenues dans les crèmes solaires ?

Il est fondamental de protéger des nanoparticules les enfants, surtout les plus petits, en choisissant une crème solaire exempte de dioxyde de titane. Ces dernières années, la recherche biomédicale a clairement démontré que les premiers stades de la vie, de la conception aux deux premières années de l’enfance, sont des périodes de très grande vulnérabilité à la toxicité des substances chimiques.

Les femmes enceintes doivent éviter, également, d’utiliser des crèmes solaires contenant des nanoparticules afin de protéger leur enfant.

Ne jamais mettre de crème solaire contenant du dioxyde de titane sur un coup de soleil ou une peau abimée (blessure, eczéma, peau atopique, psoriasis, …). 30 à 50 % des individus sont atopiques (c’est-à-dire qu’ils ont une prédisposition aux allergies) et 2 à 3 % souffrent de psoriasis.

5. Conclusion

En général, il est toujours préférable de choisir une crème solaire sans Titane (dioxyde de titane, TiO2, E172). Il faut lire correctement la composition du produit avant d’acheter. Les crèmes solaires bio ne sont pas une garantie car elles ne sont nécessairement exemptes de dioxyde de titane. Dans le cas des crèmes solaires, comme de tous les produits cosmétiques en général, c’est le principe de précaution qui doit guider chaque consommateur, prioritairement à l’égard des enfants.

[1] Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE), ONU 1989.

[2] Le nombre de cancer chez l’enfant a grimpé de 30 % ces 20 dernières années, Sciences et Avenir, le 12.04.2017

[3] L’inquiétante augmentation du cancer chez l’enfant: 1 à 3% en plus chaque année, RTBF, 01 févr. 2013

[4] Le préfixe « nano » vient du grec « nanos » qui signifie nain. Un nanomètre équivaut à un milliardième de mètre soit approximativement 1/50 000 de l’épaisseur d’un cheveu humain.

[5] L’ADN est la molécule qui porte l’information génétique chez les vivants.

[6] Friends or Earth Australia, Europe and USA : « Out of the laboratory and on to our plates ; a report by G. Miller and Dr Rye Senjen, mars 2008. En ligne sur www.foeeurope.org/activities/nanotechnology/index.htm

[7] AFSSET « Nanomatériaux et exposition du consommateur » p 101 et 102

[8] 1 nanomètre (nm) correspond à un milliardième de mètre.

[9] Scientific opinion of the Scientific Comittee on a request from European Commission on the Potential Risks from Nanoscience ans Nanotechnologies on Food and Feed Safety ; the EFSA Journal (2009) 958, 1-39

[10] AFSSET Rapport « Nanomatériaux et exposition du consommateur » p107

[11] Les dossiers du Grappe : Nanotechnologies : les nanoparticules sont parmi nous.31 octobre 2009 http://www.grappebelgique.be/spip.php?article894

[12] Selon l’AFSSET, l’achat de crèmes solaires en France correspondrait à 2 300 tonnes et la part de TiO2 disséminé annuellement dans l’environnement en France serait de 230 tonnes par an !

[13] Les organochlorés ont la particularité d’être très persistants dans l’environnement (eau, air, sol) et de pouvoir s’accumuler dans les tissus graisseux animaux et humains.

Avr 16, 2023 | Discrimination - Violence, Ecole - Education - Inclusion

Introduction

L’endroit où les Droits de l’Enfant sont, de manière globale, les moins respectés, c’est l’école. Pas toutes les écoles, fort heureusement. Il en est de formidables, mais il en est également d’autres qui continuent à pratiquer l’échec scolaire, le redoublement et les orientations que ce soit vers l’enseignement spécialisé ou vers l’es enseignements technique et professionnel. Or, la Convention des Droits de l’Enfant précise non seulement que l’éducation est un Droit de l’Enfant, mais également, que l’école doit assurer l’exercice de ce droit sur la base de l’égalité des chances.

Or quelle égalité il y a-t-il dans nos écoles. Tant que l’on mettra des points, que l’on évaluera non pour savoir quels élèves aider mais pour les mettre en concurrence et obtenir sa « chère » échelle de Gauss qui montrera au collègues et à la direction que l’on n’est pas un professeur ou une professeure laxiste, l’égalité des chances n’existera pas. C’est un déni de droits et les victimes sont les élèves.

Nous nous sommes inquiété des élèves atteints de phobies scolaires qui sont en hausse[1]. Afin de nous faire une idée de ce que sont ces phobies et ce qui existe pour aider ces jeunes, nous avons invité trois spécialistes lors d’une soirée débat sur cette thématique. Dans cette analyse, vous pourrez lire ci-dessous le résumé de leurs exposés. Nous avons essayé d’être le plus complet possible, car cette thématique est importante à comprendre.

Madame Veronique Delvenne, Professeure de Pédopsychiatrie à l’ULB

Quand on prononce « phobie », on pense au mot « médecin ». La phobie c’est un symptôme, mais une phobie c’est aussi une peur et la peur ne relève pas essentiellement du domaine médical. Il y a le domaine social, politique… Un certain nombre d’absences scolaires à répétition révèlent un malaise de l’enfant par rapport à l’école. Un certain nombre de décrochages scolaires ne sont pas des phobies mais il y a des enfants qui vont à l’école et qui sont en situation de pré-phobie scolaire.

Madame Delvenne nous donne la définition pédopsychiatrique du trouble : c’est un ensemble de symptômes très déterminés. L’enfant commence à avoir peur au moment d’aller à l’école, il pleure, refuse d’y aller ; il a mal à la tête, mal au ventre, la tête qui tourne, tombe dans les pommes… C’est une peur d’aller à l’école !

Il faut parfois réhabiliter certains éléments éthologiques du fonctionnement de l’homme et ne pas toujours le prendre sur le mode médicalisé. Si c’est médicalisé, c’est psychiatrisé. Or c’est beaucoup plus complexe que ça. Les raisons qui font qu’un enfant a peur d’aller à l’école sont nombreuses.

Celles qui vont être attribuées au domaine médical signifieront une manière d’exprimer une dépression. Pour d’autres, ce sera des problèmes intrafamiliaux. Tout cela est pris dans le sens du symptôme systémique.

Certains ont peur d’aller à l’école pour d’autres raisons, car ils sont en situation d’échec répété. Ou alors, on n’a pas pu détecter les troubles d’apprentissage particuliers dont ils peuvent souffrir à certains moments, ce qui relève du champ pédagogique. Notons également le harcèlement : ils ont peur d’aller à l’école car ils se sont fait harceler. Le harcèlement n’est pas devenu psychiatrique, c’est une situation sociale ou environnementale.

Donc ce qu’on rattache à la phobie, c’est uniquement décrire la peur avec des symptômes qui passent par le corps. Il y a des origines multiples et parfois elles se combinent. Les élèves peuvent à la fois avoir des problèmes instrumentaux, c’est-à-dire des difficultés particulières dans les apprentissages, avec une orientation scolaire pas toujours nécessairement idéale. Le problème de ce que les intervenants vont en faire ou comment ils vont le traiter à ce moment-là aura un rôle important sur les conséquences.

Il y a deux grandes tranches au niveau des enfants :

- Enfant en âge primaire : ce sont des enfants qui peuvent être déprimés ou des enfants avec des troubles d’apprentissage spécifiques.

- Pour les adolescents, les causes peuvent être multiples et peuvent être combinées avec d’autres éléments de décrochage. Un jeune qui n’arrive pas à aller à l’école peut aussi se mettre progressivement à zoner, à faire d’autres types de rencontre…