Notre actualité

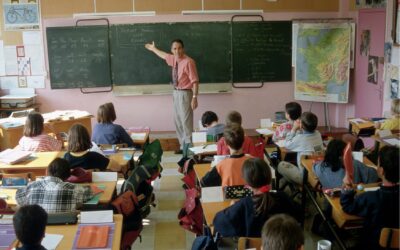

Comme enseignant, ai-je le droit de donner des devoirs ou suis-je hors-la-loi ?

Un enseignant ne donne pas de devoirs ou peu ! Par contre, un professeur, si ! Mais, est-il pour autant hors-la-loi ?

Devoirs : des bénéfices pas toujours démontrés

Que dit la recherche scientifique concernant les effets des devoirs sur l’apprentissage des élèves ? La relation entre le travail à la maison et une meilleure réussite n’a toujours pas été clarifiée par la recherche. Cependant, la vaste majorité des études tend à montrer que le temps consacré aux devoirs influence positivement les résultats scolaires au secondaire[1].

Les dangers du travail à la maison, ou le déni des droits de l’enfant

On a vu que les familles n’étaient pas égales face aux devoirs. Selon qu’il soit né de parents qui ont fait de longues études ou non, un enfant bénéficie d’aide aux devoirs ou non. Dès lors, il est important que chaque professeur ait son attention attirée sur la nécessité d’éviter que la scolarité ne pénalise les enfants en fonction de leur environnement familial.

DEVOIRS : LES EFFETS ESCOMPTÉS, SELON LES PROFESSEURS

Dans différentes recherches, Cooper (2007) a relevé que les professeurs américains attribuent des effets positifs, mais également négatifs aux devoirs. Les effets qu’ils estiment positifs sont invoqués pour justifier leurs pratiques en matière de devoirs[1] :

Posons-nous la question de l’équité des devoirs

A force de constater et de lister les difficultés en relation avec les devoirs, rencontrées par nombre de familles, chaque enseignant doit se poser la question de l’équité de ceux-ci. Un devoir est, en principe, le prolongement d’une notion vue en classe. Or, dans un groupe d’élèves, il y en a toujours qui comprennent plus vite que d’autres. Enfin, des élèves ont des difficultés d’apprentissage. Or, une fois hors de la classe, ceux qui n’ont pas compris ou ont mal compris la notion à revoir ou à approfondir ne peuvent plus compter sur le professeur pour la leur réexpliquer. Ils ne pourront pas effectuer le devoir correctement et ce dernier constituera, par définition, une source d’iniquité.

Les devoirs à la maison jouent de manière déterminante dans la production des inégalités scolaires.

L’école prend rarement en charge ces différences de socialisation, faisant des devoirs un élément qui intervient de manière déterminante dans la production des inégalités scolaires. Pire, ces différences de socialisation permettent à l’école de renvoyer aux parents (et accessoirement à l’élève) la responsabilité de la réussite ou de l’échec scolaire. Ils entretiennent la croyance dans « l’équivalent travail »[2], dont on connaît l’absence de fondement mais qui permet au système de trouver une justification sociale[3].

L’externalisation des devoirs et de la remédiation

Nous assistons de plus en plus à l’externalisation vers le secteur privé de la remédiation scolaire[2], ce qui renforce encore plus les inégalités sociales, puisque certaines familles peuvent se le « payer », tandis que d’autres en sont incapables. Et l’UFAPEC de préciser que « le soutien scolaire a un coût ! Pas seulement un coût financier pour les familles si ce soutien est payant, mais aussi un coût relationnel (pression des parents sur l’enfant, organisation difficile, stigmatisation de l’enfant, tensions familiales si ce soutien est effectué par les parents) et un coût psychologique pour l’enfant et ses parents (découragement, culpabilisation, baisse de l’estime de soi, etc.) »

Les élèves ne savent pas ce que signifie « apprendre une leçon ». Au fait, comment fait-on des devoirs ?

On constate donc un malentendu entre l’attente du maître qui demande d’« apprendre une leçon » et la compréhension de l’élève. En effet, cette notion d’« apprendre une leçon » est vaste et regroupe de nombreuses notions. Cela peut être d’apprendre par cœur, ou au contraire de s’approprier un savoir pour pouvoir l’utiliser dans d’autres situations, voire encore de comprendre une notion vue en classe et de savoir la redire avec ses propres mots. Souvent, il s’agit d’un mélange de ces exigences, qui ne sont pour ainsi dire jamais balisées par les professeurs.

Quel est le temps passé à faire des devoirs ?

Evaluer le temps passé aux devoirs est extrêmement compliqué. Les attitudes des élèves et les exigences des maîtres sont variables. Tous les professeurs, par exemple, n’ont pas les mêmes exigences en ce qui concerne le travail à la maison. Selon Tedesco[1], la fréquence des devoirs est corrélée avec la quantité de travail demandé. Certains profs donnent peu de devoirs, tandis que d’autres en donnent beaucoup plus. Ceux qui donnent rarement de devoirs sont logiquement ceux qui en donnent peu. Dès lors, les professeurs qui donnent souvent des devoirs sont aussi ceux qui en donnent le plus. La charge de travail peut donc varier du simple au triple en fin d’école primaire. Mais, de leur côté, les élèves présentent également des rythmes différents.