Dès l’annonce, il y a 3 années, de la Ministre limitant le redoublement pour cause de covid-19, il ne faisait pas l’ombre d’un doute pour nous autres, associations qui défendons les droits fondamentaux et les droits des élèves et des familles, que ce ne serait jamais qu’un vœu pieux.

Depuis toujours, quand le Gouvernement décide, les écoles et les professeur·e·s disposent. Il suffit de voir le Décret Missions toujours pas respecté depuis 26 ans. D’ailleurs, nos politiques se tirent une balle dans le pied – ou plutôt dans le pied des élèves – en faisant commencer la circulaire par ces mots « Il convient tout d’abord de rappeler que c’est le Conseil de classe qui reste compétent pour décider de la réussite ou non d’une année d’études ou de l’ajournement d’un élève ».

Tout est dit : le redoublement doit être limité mais c’est l’école qui, in fine, décide. Autrement dit, ne changeons pas des pratiques qui perdent.

Et qui perdent qui ? Les élèves !

Il est clair que le Gouvernement ne se faisait guère d’illusion. Ce n’est pas sa supplication, un peu plus bas dans la circulaire qui avait la moindre chance de faire changer les pratiques archaïques de nombre d’établissements scolaires : « Il conviendra de faire preuve de bienveillance dans l’appréciation des acquis des élèves, particulièrement lorsque les difficultés éprouvées par ceux-ci sont de toute évidence liées au contexte sanitaire. »

D’autant que toute décision qui sera prise, quelle qu’elle soit : passage dans la classe supérieure, examens de passage, redoublement, orientations, sera inévitablement liée au contexte sanitaire. Car, qu’ont–ils jugé, ces braves professeur·e·s ? Seulement un petit 2/3 d’année. Plus précisément 118 jours sur 182. Et si on retire les jours blancs inutilement perdus en décembre, on tombe à une toute petite centaine de jours sur 182, soit une grosse demi-année.

Qui est capable de juger de la capacité à passer dans la classe supérieure sur si peu d’apprentissages ? Personne ! Déjà que les recherches en docimologie ont démontré que personne n’était capable de juger un·e élève avec des points. Alors sur une bonne demi-année, c’est tout simplement du « foutage de gueule », du mépris, de la discrimination des élèves à l’état pur. Et pas n’importe lesquels et pas pour n’importe quelle raison. Car ici, il ne s’agissait pas de juger de la capacité d’un·e élève à passer dans la classe supérieure – ce qui est impossible – mais de pratiquer une sélection sociale. Bref, de continuer des pratiques de sélection bien ancrées dans nos écoles et qui existent depuis le XVIe siècle.

Rappelez-vous quand Ignace de Loyola fit de l’école l’instrument de la reconquête catholique (la Contre-Réforme) afin de contrecarrer l’expansion protestante sur l’un de ses terrains de prédilection : l’accès aux savoirs religieux et laïques. Les écoles devinrent élitistes. Il s’agissait de privilégier les plus méritants et d’éliminer les autres. Il a donc élaboré un système sélectif qui perdure encore aujourd’hui dans certains pays arriérés sur le plan pédagogique. En FWB nous sommes encore dans l’école du 16e siècle. Et c’est bien de cela que nous parlons aujourd’hui.

Revenons à la question « Pourquoi des écoles ont-elles continué leurs pratiques de sélection ? «

On vient de voir que monsieur de Loyola et les écoles jésuites n’y étaient pas pour rien. L’objectif était de pratiquer une sélection sociale et cet objectif reste prioritaire dans le chef de nombreux·ses professeur·e·s et directions d’écoles. Pas sous ces termes-là, bien sûr. Ils ont évolué et se sont transformés en doxa. Autrement dit, en un ensemble plus ou moins homogène d’opinions, de préjugés populaires ou singuliers, et de présuppositions non vérifiées, qui règnent en maître dans les salles de profs (et dans certaines familles). Et la doxa de l’école est puissante. Je ne citerai que quelques-uns des présupposés qui nous concernent aujourd’hui :

- « Notre école prépare à l’université, nous ne savons pas faire réussir tout le monde ! » C’est faux, tout le monde est capable[1] ! En outre, aucune école n’a pour mission de préparer à l’université[2] ;

- « Le redoublement permet aux élèves de reprendre pied ! » C’est faux ! Les études ont démontré que c’était tout le contraire[3] ;

- « Certains enfants – principalement de milieux populaires – ne sont pas faits pour l’école. Ils ont l’intelligence de la main et doivent être orientés vers le professionnel ou le technique ! » C’est faux ! Tout le monde peut apprendre tous les savoirs. Cela aussi est démontré ;

- …

Et donc, nous nous retrouvons face à des écoles et des professeur·e·s qui pratiquent la sélection sociale depuis des décennies sur aucune base valide, et qui n’imaginent pas qu’il soit possible de faire autrement. Il n’est un secret pour personne que la sélection va continuer à être pratiquée, non pas sur les capacités scolaires des élèves, mais sur des présupposés archaïques, qui ont été invalidés depuis des décennies par les sciences de l’éducation. Bref, ils ont et vont casser des élèves simplement parce qu’ils sont mus par une idéologie archaïque, une idéologie née au XVIe siècle et portée à travers les âges par les écoles jésuites et celles qui voulaient leur ressembler : nos écoles élitistes !

En outre, ces écoles se sont structurées physiquement de manière à ne plus savoir faire autre chose que de pratiquer cette sélection. Elles sont devenues pyramidales.

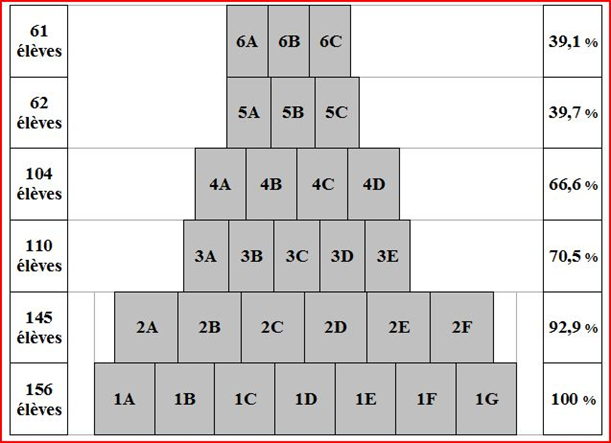

Exemple d’école élitiste (chiffres de 2010)

Dans cet exemple, s’il y a 6 classes au premier degré du secondaire, il n’y a plus que

- 5 classes en 3e (-35 élèves)

- 4 classes en 4e (- 6 élèves)

- et 3 classes au troisième degré (- 42 élèves)

- soit une perte de 83 élèves entre 14 et 16 ans (- 53 % de ceux qui avaient commencé en 1ère)

Depuis des années, cette structuration les empêche physiquement de faire passer tou·te·s les élèves, crise sanitaire ou non, simplement parce qu’il n’y a plus de locaux de libres pour créer de nouvelles classes. Ceux qui restaient ont vite été transformés de manière à être inutilisables pour recevoir des élèves (bureaux, salles de réunion, locaux pour photocopieuses, coins de repos pour adultes, …). Autrement dit, elles sont « obligées » d’éliminer progressivement plus de la moitié de la population d’une tranche d’âge, car année après année, il y a de moins en moins de places pour les accueillir. Et cela, même si ce sont autant d’Einstein.

Et puis, c’est profondément ancré dans l’esprit de ces « bonnes » écoles : « On ne peut pas faire réussir tout le monde. C’est rendre service aux élèves que de les orienter vers des métiers de la main ».

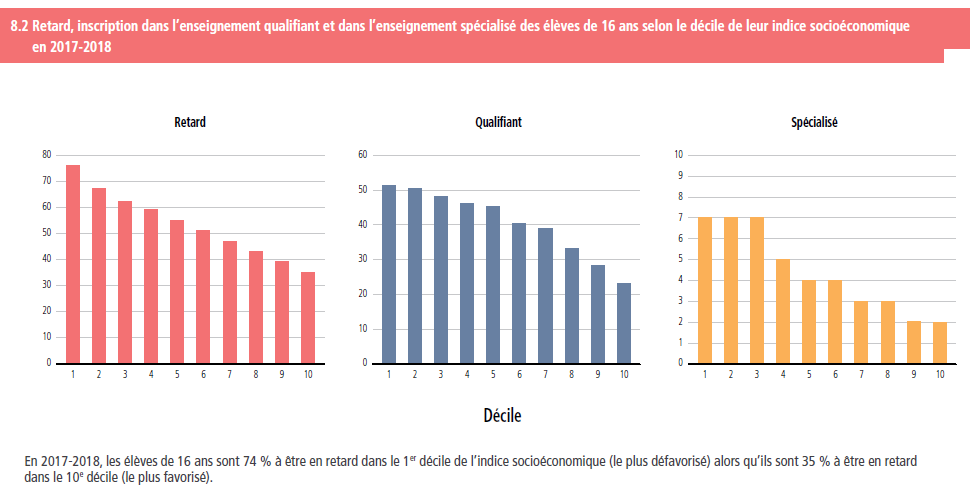

Dès lors, il s’agit de pratiquer progressivement la sélection en commençant par les classes sociales les plus fragiles. Car la sélection scolaire se fait prioritairement sur des bases sociales. L’école primaire aura déjà tracé la route en mettant plus de 17% des élèves en retard[4], principalement issus de familles pauvres. Dès lors, il ne leur restera plus qu’à remonter progressivement de décile social en décile social, en évitant de toucher aux enfants des familles les plus favorisées qui – et c’est la doxa qui le dit – « sont faits pour faire de hautes études ». Ces privilégiés (à leur corps défendant) auraient-ils reçu ce don par un coup de baguette magique dans leur berceau ?

Source : Indicateurs de l’enseignement 2019[5]

Ce qui est plus certain, c’est que ces élèves – celles et ceux qui réussissent – ressemblent étonnamment aux enfants des professeur·e·s du secondaire supérieur. Ils sont pour la plupart enfants d’universitaires, comme le sont les mêmes professeur·e·s du secondaire supérieur. Les loups ne se mangent pas entre eux. Et puis, « si tout le monde réussissait, qui viendrait apporter mon courrier ou faire l’entretien de mon SUV très polluant ? »

La crise sanitaire va montrer au grand jour que les redoublements et les orientations que pratiquent les écoles depuis des décennies ne reposent pas sur des arguments pédagogiques mais sont simplement idéologiques et structurels. Pour être une « bonne » école, et être bien positionnée par rapport aux établissements alentour, il faut sélectionner. Ces écoles n’enseignent pas, elles se positionnent sur le marché scolaire en pratiquant la sélection ; en pratiquant simplement l’injustice.

Il est temps que le politique se questionne sur sa responsabilité, lui qui n’a jamais cherché à faire appliquer le Décret Missions. Evidemment, cela arrange tout le monde : écoles et partis politiques. S’il n’y avait plus de sélection, que feraient les écoles techniques et professionnelles. Faudrait-il mettre au chômage des milliers de professeur·e·s (qui bénéficient de la garantie d’emploi, donc d’un salaire que la FWB se doit de leur verser, avec ou sans élèves) ? Et puis revenons à la question posée par ces « bon·ne·s » professeur·e·s élitistes, mais aussi par des milliers de familles socialement favorisées : « Si tout le monde réussissait, qui viendrait apporter mon courrier ou faire l’entretien de mon SUV très polluant ? ».

La crise sanitaire aurait été l’occasion de repenser l’école au profit des plus discriminés. Mais les établissements ne l’entendent pas de cette oreille. L’école n’est pas faite pour les élèves. Elle est faite par des adultes, pour leurs seuls intérêts, que ce soient celui des professeur·e·s (il est plus facile de sélectionner que d’enseigner), des directions d’écoles (un directeur de « bonne » école vaut plus dans leur esprit qu’un directeur d’école professionnelle) ou des PO (notre établissement doit attirer les publics les plus favorisés, ce qui fera de nous la « meilleure » école).

Si la crise sanitaire n’aura pas – ou très peu – fait changer les pratiques de ces « bonnes » écoles, elle permet à tout le moins de mettre en lumière et de dénoncer – c’est ce que nous faisons aujourd’hui – ces pratiques idéologiques archaïques, injustes et indignes d’une société du XXIe siècle. Une école qui n’est pas un lieu qui respecte le Droit n’est pas digne d’exister.

Nous en profitons pour rappeler que la FWB a signé et ratifié la Convention internationale des Droits de l’Enfant et donc que celle-ci s’impose aux écoles, et s’applique à tout·e enfant, quel·le qu’il-elle soit et quelle que soit son origine. Toute école a, dès lors l’obligation – et elle est subsidiée pour cela – de transmettre tous les savoirs à tou·te·s les élèves sans pratiquer la moindre sélection sur base sociale, physique, intellectuelle, de genre, de leur origine ou de leurs préférences sexuelles.

Les écoles ne sont pas au-dessus du Droit. Il serait temps que le Politique prenne les mesures qui s’imposent pour sanctionner ces prétendument « bonnes » écoles qui n’en ont que le nom mais qui, dans les faits, sont vraiment bien mauvaises.

[1] Voir le concept d’éducabilité : https://www.liguedroitsenfant.be/blog/2019/10/09/en-marche-vers-une-ecole-inclusive-le-principe-deducabilite/

[2] Décret Missions : article 6

[3] Le redoublement engendre, chez les élèves qui le subissent, ce que les psychologues appellent le sentiment d’incompétence acquis (Learned helplessness aussi appelée théorie de la résignation apprise – Seligman, Maier & Solomon 1969). L’élève se résigne à ne pas être compétent. Ses expériences ainsi que les messages envoyés par l’école lui ont démontré qu’il « ne savait pas », qu’il était incompétent et que rien ne pouvait modifier cet état. Le sentiment d’incompétence acquis est difficilement modifiable chez l’enfant qui le ressent. Il a le sentiment de ne pas avoir le contrôle des causes qui l’ont amené à cet échec et qu’elles ne pourront jamais changer. Il est persuadé d’être bête et incapable, une fois pour toute (lire le concept d’éducabilité, ci-dessus).

[4] Indicateurs de l’enseignement 2019

[5] Indicateurs de l’enseignement 2019 , pages 27 et 27 : « Il existe une disparité socioéconomique importante entre les formes de l’enseignement secondaire ordinaire. Elle commence dès l’entrée dans le secondaire avec un écart important (de 0,52) entre l’indice moyen du premier degré différencié et celui du premier degré commun. Cet écart s’accentue dans le deuxième degré où l’ISE des secteurs de résidences des élèves fréquentant la forme professionnelle est de -0,32 alors que dans la forme technique de l’enseignement de qualification, il est de -0,07. Dans ce degré, l’ISE moyen est de +0,19 pour la forme technique de transition et de +0,23 pour la forme générale. Des disparités similaires sont observables au 3e degré où l’ISE moyen s’élève respectivement à –0,18, +0,01, +0,27 et +0,32. Ces valeurs sont toutefois supérieures à celles observées dans la même forme au 2e degré, ce qui peut s’expliquer par une orientation vers les formes de l’enseignement secondaire les moins réputées ou vers l’enseignement en alternance et par les sorties prématurées qui touchent les élèves issus des secteurs les moins favorisés. Il existe également une disparité socioéconomique entre les formes de l’enseignement secondaire spécialisé. La forme 4, seule forme qui délivre des certificats et diplômes équivalant à ceux délivrés dans l’enseignement secondaire ordinaire, accueille un public dont l’indice est légèrement inférieur à la moyenne (–0,07). Les autres formes accueillent par contre un public moins favorisé, avec un ISE moyen qui s’élève respectivement à –0,21, –0,31, –0,38 dans les formes 1, 2 et 3. »